「現代の日本を映し出す料理」を作りたい

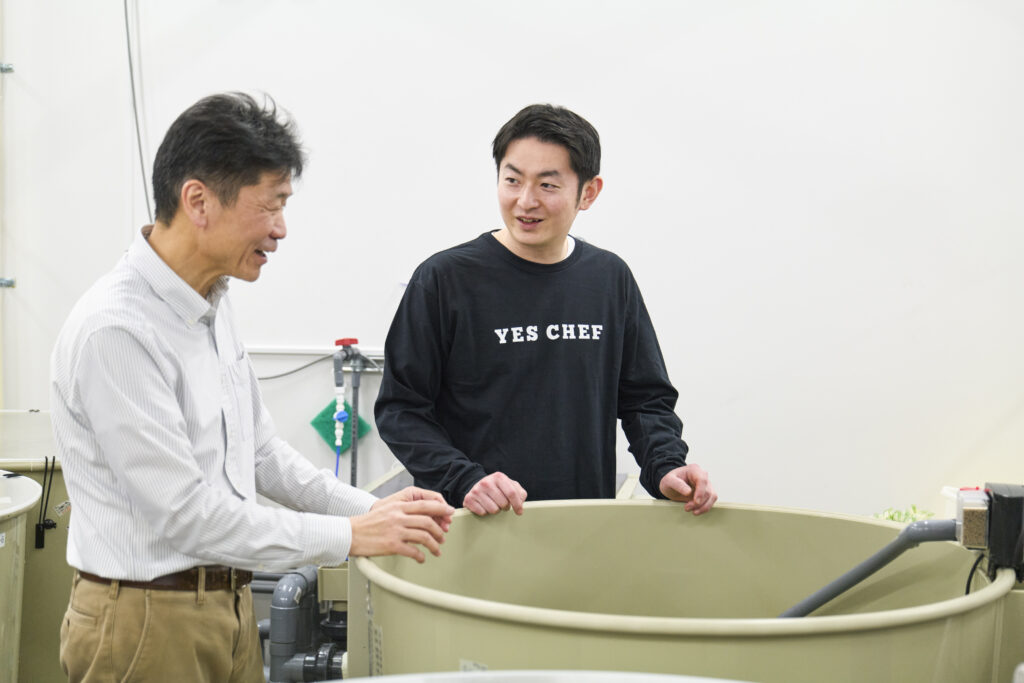

木下さん:今日は、すばらしい料理人である酒井シェフとお話できることを、とても楽しみにしてきました。僕は魚の品種改良を研究していますが、研究者だけではゴールには到達できません。どんな魚が求められ、どう調理されるのかを知らなければ! だからこそ、料理人をはじめ他分野の方と積極的に対話をしていきたいと思っています。

酒井さん:ありがとうございます。日本料理は特に、魚なしには語れない料理。要の食材のひとつです。

木下さん:シェフは、ラーメンやアメリカンドッグなども、コースに取り入れていらっしゃるそうですね。

酒井さん:私が考える“日本料理”とは、“日本人に馴染む味”、そして、“これから違和感なく馴染むであろう味”です。

和食の“和”には、“和える”という意味があります。日本人は新しい文化をうまく取り入れながら自分たちのものにしてきました。アメリカンドッグも、お祭りや縁日、それからコンビニでも見かける日本人にとってすっかり馴染み深い食べ物ですよね。部活帰りに食べた思い出やその時の情景を思い起こしてもらえたら嬉しいなと思い、中身にうずらのミンチを使い、ソースで山椒の香りをまとわせるなど丁寧に作り込みました。実際にコースに取り入れてみたところ、お客様からも好評でした。

木下さん:おもしろいなあ!

酒井さん:「現代の日本を映し出す料理」をコンセプトに、料亭で身につけた京料理の技術や感性をベースに、全国の郷土料理、家庭料理も含め、いろんなものを和え混ぜながら、新しい日本料理を模索しているところです。

木下さん:高級料理店では養殖魚はあまり扱われない印象がありますが、酒井シェフには私がCTOを務めるリージョナルフィッシュが品種改良した魚をいくつか実際に調理していただいていますね。

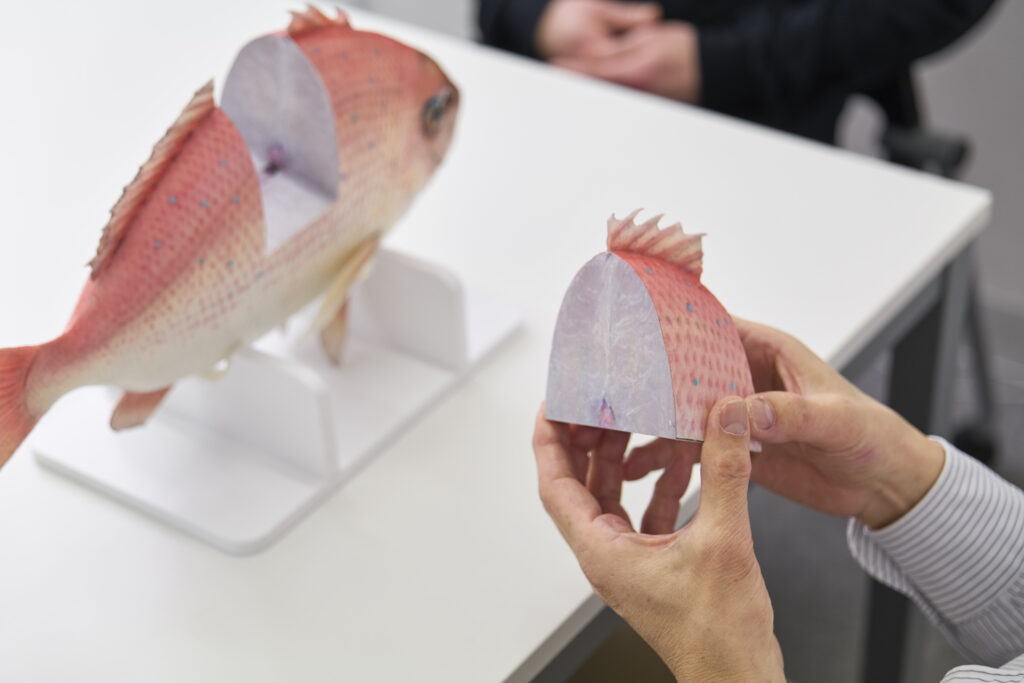

「2100年火星の懐石」と題されたコース料理の一品。上は「お造り 赤こんにゃくと九条葱、フグの辛子酢味噌和え」下は「お椀 鯛の潮汁 大根 木の芽」photo by 山神美琴

酒井さん:「OPEN MEALS」榊良祐さんと「はじまりの食卓」飯塚智啓さん にお声がけいただき、「2100年火星の懐石」というタイトルでフードテックイベントを行ったのですが、その際に提供したコース料理で、リージョナルフィッシュさんの魚を大々的に使わせていただきました。

お造りで使わせていただいたフグはぬめりが少なかったことに驚きました。ぬめりがある魚を処理するのは大変手間のかかることです。人件費が高騰するなかで処理が楽な魚は需要が高いでしょうね。

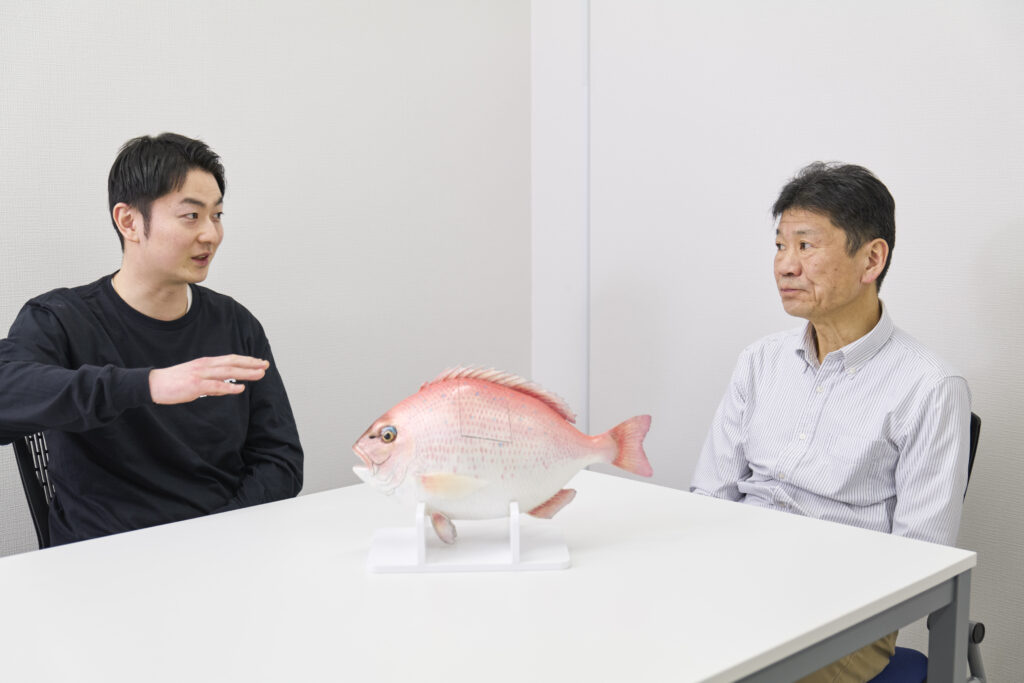

鯛は身がものすごく大きくて、モデルのような小顔をしていて、その見た目に驚いたのですが(笑)、火入れしてもしっとり、ふっくらとしていて期待以上でした。潮汁として提供したのですが美味しい出汁もとることができました。

木下さん:先日は「22世紀ひらめ」もお試しいただいたとか。

酒井さん:はい。「22世紀ひらめ」はクリアで繊細な味わいで、ほどよく脂がのっていて、天然と遜色のないおいしさに驚きました。

養殖魚は天然に近づくべき?

木下さん:僕たちの品種改良は天然に近づけることを目指しているわけではないけれど、シェフに「天然と遜色ない」と言ってもらえるとはうれしいです。

「22世紀ひらめ」は品種改良によって成長速度が早くなり、短期間に餌をよく食べるため肉付きがよくなります。脂肪ではなく、筋肉が大きく育つため、ほどよい脂のりを感じられたのだと思います。

酒井さん:よく「脂が乗っていておいしい」と言いますが、脂が多ければいいというわけではありません。本当においしい魚は、あと味が口に残らずすっきりとしているものです。理想をいえば、その魚が食べてきたさまざまな海の味わいや香りが感じられるようなもの。例えば、春の明石鯛は海苔をたくさん食べているので、ほんのり海苔の香りがするんですよね。

ほかにも、鰯やイカ、エビやタコなどの風味が感じられることもあり、壮大な海を想像させられます。もしもテクノロジーの力で、その魚の“らしさ”を生かしながら、環境負荷を抑え、天然魚に近い繊細なおいしさを実現できるなら、可能性を感じます。

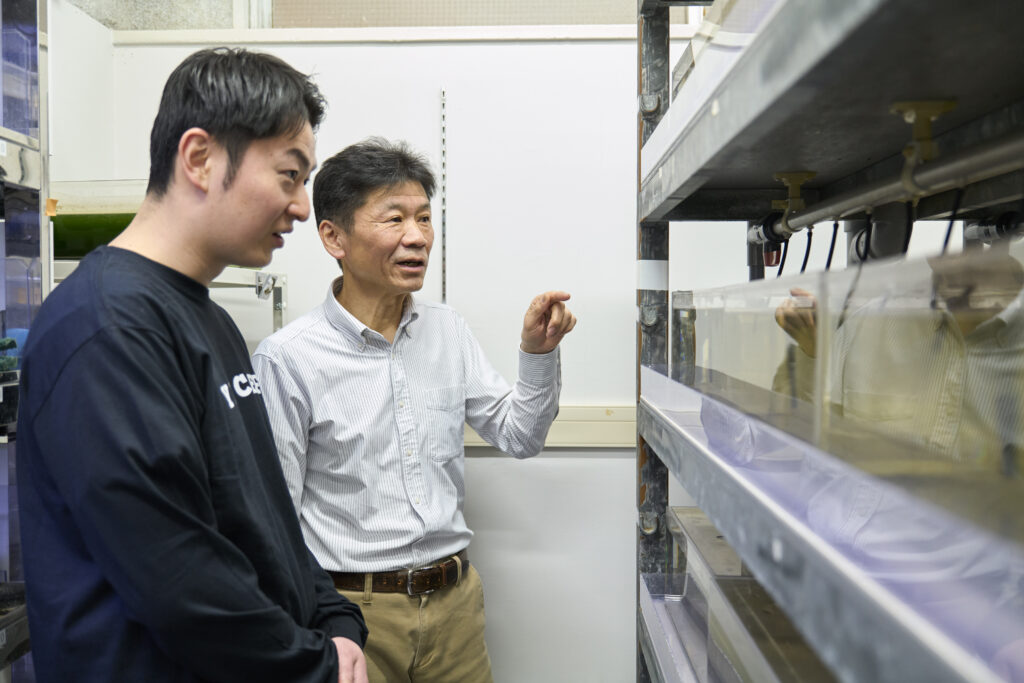

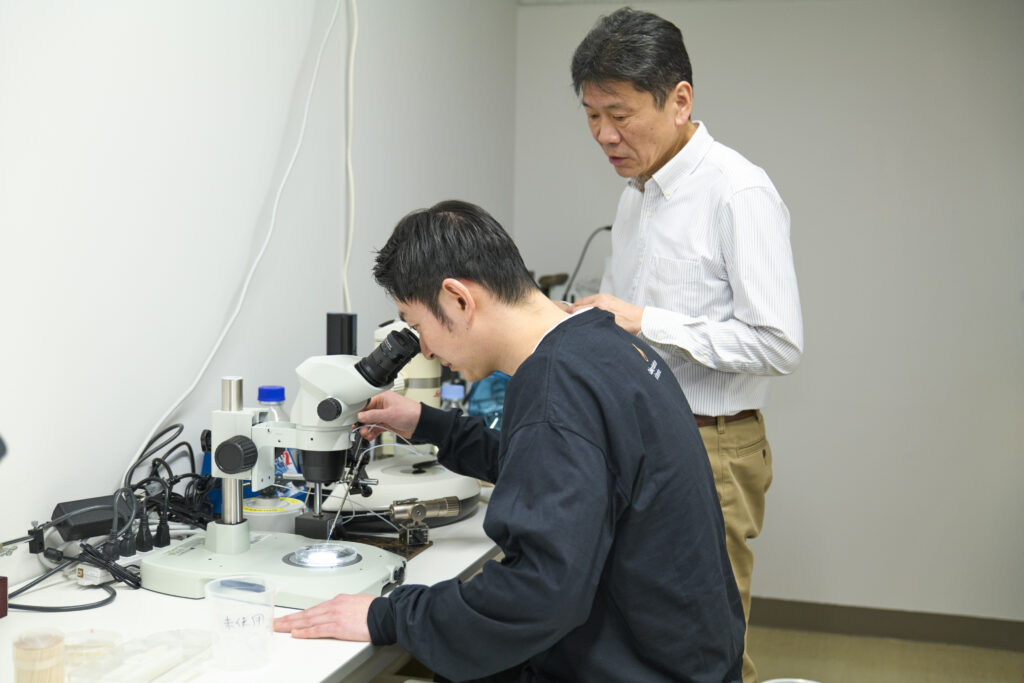

木下さん:僕が大切にしているのは、魚をとことん観察して、特性を最大限に生かすこと。魚ごとに得意な環境や苦手な環境があり、味の特性や成長の仕方も異なります。

どのような環境・条件を整えれば、それぞれの特性を生かしながら大きく、おいしく育つか。僕はメダカで基礎研究をしていますが、たとえば同じメダカでもおなかがパンパンになるまで食べる個体と、そうでもない個体がいます。その違いに関わっているのは、どの遺伝子なんだろうといったことを考えながら研究しています。

天然物はハレの日に?これからの魚の選び方

酒井さん:代表の梅川忠典さんにリージョナルフィッシュさんの社内をご案内いただいたとき、「豚や鶏は家畜として品種改良されてきたのに、魚はいままでされてこなかった」と聞いて、ハッとしました。料理人として長年魚を扱う中で、魚が減ってきていることは実感していますし、なんとかしなければという強い思いもあります。そんななかで、品種改良や養殖が、魚食の未来を良くしていく糸口になればと期待しています。

木下さん:しかし、今はまだ魚介類の品種改良に、抵抗を感じる人も少なくありません。これまでは自然の海や川に泳いでいるものを獲ってくるのが一般的で、養殖であっても稚魚や稚貝はすべて自然界から捕獲したものだったからです。

家畜や農産物と同じように、魚介類も品種改良が進められ、安定的に養殖ができるようになれば、食の選択肢が広がるだけでなく、水産資源の保護にもつながると考えています。

酒井さん:今、海の環境は本当に危機的な状況ですよね。本来成長段階のはずの小さな魚が卵を持ち始めているという話も聞きます。おそらく「早く次世代を残さなければ、種の存続が危ない」と本能的に察知し、そうした変化が起きているのではないか、と。

木下さん:乱獲や海水温の上昇など、さまざまな要因が重なり、「小さいほうが有利」「早く成熟したほうが生き残れる」という、自然淘汰の仕組みが働いているのかもしれません。でも、ある魚が小さくなれば、それを捕食する魚も大きく成長できなくなる。生態系全体に予想外の影響が広がる可能性もあります。

こうした現状を考えると、僕は「日常的には、適正に管理された養殖の魚介類を食べ、個体によって品質に大きなばらつきがある天然物はその中でも選び抜かれた良質なものを、特別な日にレストランや専門店でいただく」というような選び方ができるようになるといいな、と思うんです。

日本ならではの魚のおいしさを研究に生かして

酒井さん:木下先生のお話を伺って改めて、味わいも追求して突き詰めていくって、日本人ならではの研究マインドではないかな、と感じました。

ニューヨークのお寿司屋さんに勤めていたとき、魚介類は週に2回、築地から空輸されたものを使っていました。やはり日本の魚は段違いに鮮度がいい。豊かな漁場に歴史のある漁法、保存、輸送、いろんなものが数珠繋ぎにつながっているんだと痛感しました。命とそれを育む自然、また生産者の方にも感謝をして、持続可能な食を模索していきたいですね。

木下さん:料理人のみなさんもそうだけど、魚屋さんの目利き力もすごいでしょ。見た目の情報だけで、ちゃんとその魚のおいしさを見極めて値付けをする。あの目利きのポイントを科学的に分析できたら、おもしろいんじゃないかな。

酒井さん:たしかに鯛なら、メスのピンクがかった可愛いらしい子がおいしいとか、経験から分かることもいろいろあります。そういう情報もひとつひとつ分析しながら、研究が進むのだとしたら、料理人として情報提供にも協力させていただきたいですね。新しい技術、研究者の皆様の熱意ある挑戦が、魚食の未来を良くしていけるよう、心から応援しています。

酒井研野さんの考える、魚のおいしい未来

海に暮らす生物がみなそれぞれに繁栄し、種をつないでいける豊かな海を守ること。今、魚種が減少しつつある背景には、地球環境の変化に加え、私たち人間が獲りすぎていることも挙げられます。ちゃんと漁獲制限をして資源回復を待つ。天然物だけに頼らずに、健全に飼育された養殖魚を使うことも選択肢かもしれません。口にする魚がどのように育ち、獲られ、加工されていたのか、その来歴に思いを馳せ、考えることも大事だと思います。

木下政人さんの考える、魚のおいしい未来

酒井シェフのようなプロフェッショナルに「この料理には、ここで養殖された魚を使いたい」と思ってもらえるような魚ができたらいいですね。これからも、たくさん意見交換をしながら、シーンや用途に合わせたバリエーションを増やしていけたらいいなと思います。天然物を模倣するのではなく、「カルパッチョにおすすめの鯛」「塩焼きが絶品のブリ」のように、養殖だから育つ魚を追求していきたいですね。

酒井研野

1990年、青森県生まれ。2009年「菊乃井」に入社し、本店で8年勤務。17年「菊乃井 無碍山房」料理長に就任。19年に同社を退職後、ニューヨークの「Shoji at 69 Leonard Street」、京都の「LURRA°」、「京、静華」勤務を経て、21年3月に「日本料理 研野」をオープン。「RED U-35 RED EGG」(2022)、「京都市芸術新人賞」(2025)、「ミシュランガイド京都・大阪」1つ星(2023-2025)、「ゴ・エ・ミヨ」3トック(2022-2025)、ヒトサラ「Best Chef &Restaurant」(2022-2024)、U-35 シェフ賞(2023-2024)、「食べログ 日本料理 WEST 百名店 」(2023)「The Tabelog Award」Silver、Best New Entry賞(2025)受賞。

木下政人

京都大学農学部卒業後、京都大学大学院農学研究科博士課程水産学専攻修了(農学博士)。1994年より京都大学農学部助手、2002年より京都大学大学院 農学研究科 助教を経て、21年より准教授。国内のゲノム編集プロジェクトに多数携わる、魚類のゲノム編集育種における第一人者。好物は、さばの塩焼きと煮付けの魚。