アニサキスアレルギーの発症で人生が激変した

アニサキスアレルギーの発症は、まさに晴天の霹靂だった。

馴染みのイタリア料理店で夕食を楽しんで帰宅した3時間後。吐き気を覚えてトイレに立った佐藤さんは、鏡に映る自分の顔が真っ赤に腫れ上がっていることに気づいて目を疑ったという。

「食中毒だろうとソファで休んでいると、次第に呼吸が苦しくなって……。これはただごとではないと、あわててタクシーで救急外来に向かいました」

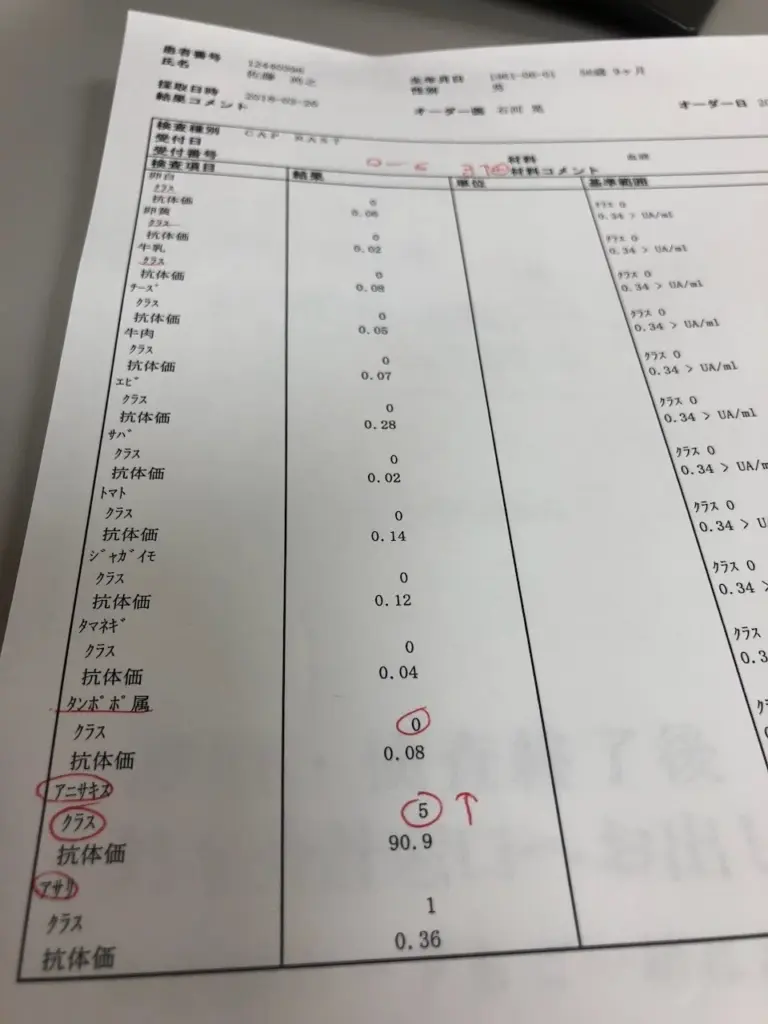

病院でアナフィラキシーショックへの処置を受け、ひとまず症状は落ち着いたものの、その場では原因の特定ができなかった。アニサキスアレルギーと判明するまでに、実に1カ月近くを要したという。

「多くのIgE検査(抗体検査)にアレルゲンとしてアニサキスは含まれていないため、診断がつきにくいという問題があります。だから見逃されているケースも多く、マイナーなアレルギーと思われていますが、実は潜在的にとても患者が多いのではないかと言われています。日本には推定で100万人から400万人ものアニサキスアレルギー患者がいる、と言う専門医もいるほどです」

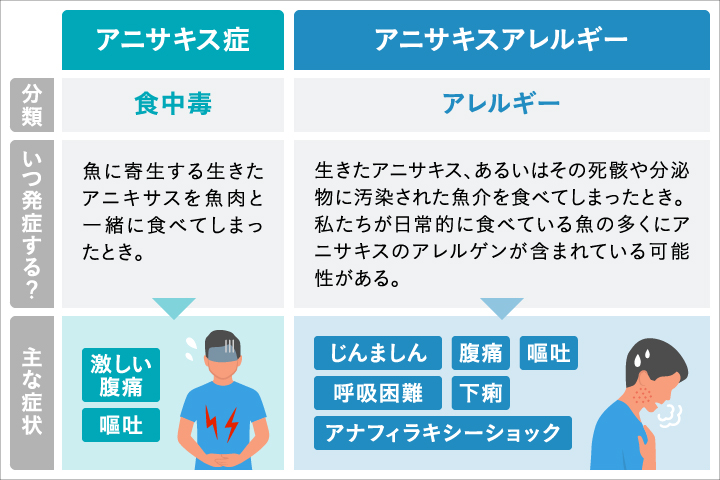

魚介類に寄生するアニサキスという線虫の成分によって、じんましんや皮膚の腫れ、呼吸困難、消化器症状など、さまざまなアレルギー症状が引き起こされるのがアニサキスアレルギーだ。

加熱や冷凍によってアニサキスが死滅したとしても、その成分が残っていれば症状が出る可能性がある。生きたアニサキスによって胃壁が損傷する「アニサキス症」と混同されやすいが、まったく異なる症状である。

「57歳でアニサキスアレルギーを発症するまで、アレルギーとは無縁の人生でした。それがある晩を境に、世界がガラリと変わってしまった。それまで魚介類は大好物で、レストランでも魚介メニューは多めに頼むし、実は寿司教室にも通ってひと通り握れるまでにはなっていました」

日本を旅するとなれば、魚料理は外せない。

「還暦になる頃には京都の割烹がしっくりくる自分でいたいと楽しみにしていたんです。食と旅は、ずっと僕の人生の中心軸にありましたから、大げさでもなんでもなく『生きがいを失った』と絶望しました」

「魚を食べなければ大丈夫」、ではない

アニサキスアレルギーを発症すると、「(特定の)魚だけ除去すれば安心」というわけにはいかなくなる。

アニサキスは海に生きるさまざまな生物に寄生していて、さらに死骸の一部が加工食品や調味料に混入している可能性もあるからだ。

たとえば鰹節や昆布出汁で症状が出るケースや、魚粉を飼料に使って育てられた肉類で反応が出てしまったという報告もある。佐藤さんは、海塩でも症状が出てしまうことがあるという。

「基本的に、もう外食は難しいですね。まず出汁がダメとなると、和食はほぼ無理。お店の方に説明するのもひと苦労ですし、周囲が魚を楽しんでいるときに、自分だけ別メニューを食べなければならないのは、やっぱりつらい」

何より、自分のフィールドであったはずのレストランや寿司屋で、まるで招かれざる客になってしまったような感覚になるのも精神的にこたえるという。

「『調味料は何を使っていますか?』『このメニューには魚、入っていないですよね?』『魚介出汁は入ってないですよね?』と、いちいち確認していくと、明らかに店の人の顔色が変わってくるんです。まるでクレーマーのように扱われることもあるし、『うちの魚介は新鮮ですから、大丈夫です!』なんて、怒りを含んだ頓珍漢な言葉が返って来ることも……。こんな経験を何度もすれば、どうしたって心は折れます」

アニサキスアレルギーは、まだ社会的に十分認知されているとは言えない。「アレルギー対応メニュー」と書かれていても、多くの場合、アニサキスは想定外だ。また、コンビニのおにぎりや弁当、せんべいやスナック菓子にも魚由来の調味料が使われていることが多く、出先で気軽に小腹を満たすことも難しい。

失ったのは、食だけではなかった

外食を避けると、人と会う機会までもが激減した。「食い道楽の友だちが誰も誘ってこなくなる。なんて慰めたらいいか、言葉がないのでしょうね。僕自身、繁華街を通るのもつらいし、SNSにアップされる食事の投稿も、もう見たくない。膨大で鮮やかな“食の記憶”と、これまで蓄積してきた飲食店のデータベースが、失ったものの大きさを思い知らせてくるんですよ」

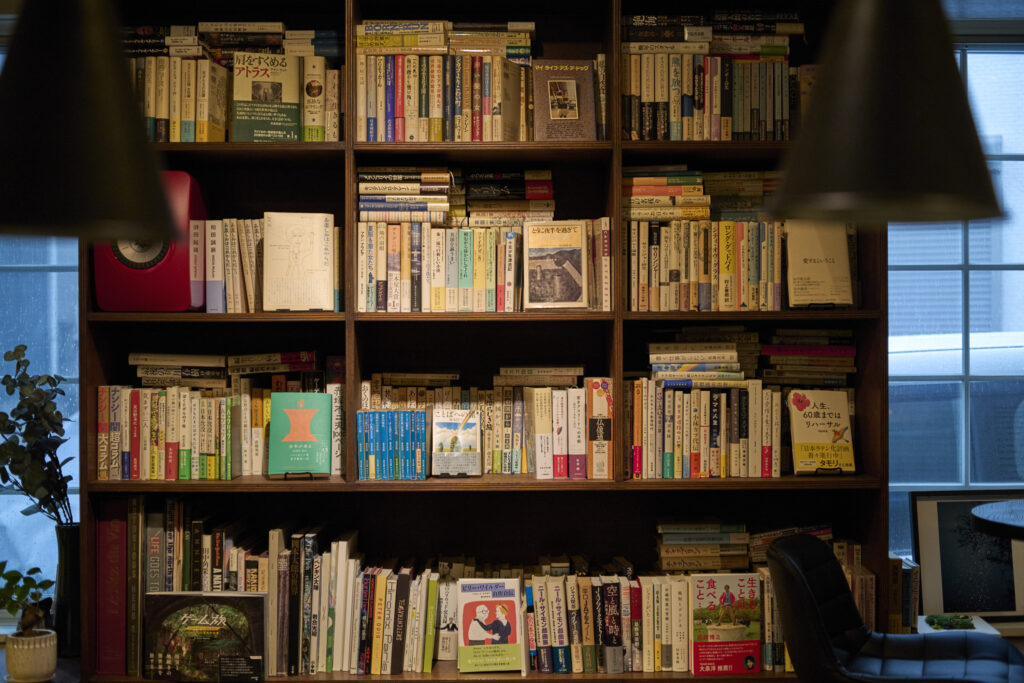

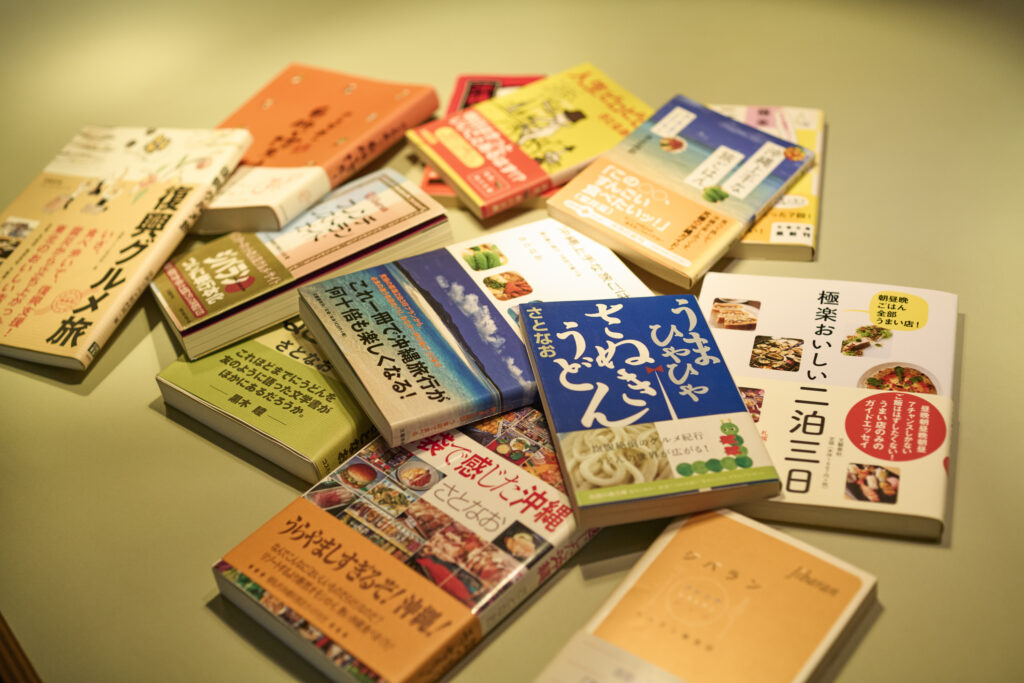

佐藤さんは、かつて大切にしてきた食関連の蔵書3000冊あまりを手放した。講演やロケで地方に出かければ、その地の“おいしいものの記憶”が押し寄せてくるため、地方での講演はオンラインのみに切り替えるなど、仕事の仕方までも変えざるを得なかった。

アニサキスアレルギーが奪っていったものは、食べる楽しみだけではない。語らいの時間、移動の自由、思い出の場所、心のよりどころ――。そのすべてが、佐藤さんにとっては生きる糧だったはずだ。その喪失の大きさは、筆舌に尽くし難い。

喪失の先に見つけた、食と人との新しい関係

アニサキスアレルギーを受け入れるには、多くの時間を要した。だが、その葛藤や試行錯誤のなかで、佐藤さんの暮らしにはいくつものポジティブな変化も生まれたという。

ひとつめは、1日3食を自炊するようになったことで得た、“自立”の感覚だという。

「家族に僕と同じ食事制限を課すのは、申し訳なさすぎる。我が家では、食事を完全に分け、それぞれが自分の分を用意するシステムに落ち着きました。3食を自分で作るようになって気づいたのは、これまでいかに食の大事な部分を人に預けて生きてきたか、ということです。食って、おいしさや楽しみの前に、生きるための営みでしょう? 僕は60歳を過ぎて、ようやく本当の意味で自立できたように思います」

毎日作り続けられて食べ飽きず、なおかつ“おいしさの記憶”に苦しめられない。そうした食事を模索してたどり着いたのが、一汁一菜というスタイルだ。ごはんと具だくさんの味噌汁に、タンパク質のおかずを1品添える。

「続けてみると、すごく体が気持ちいいんですよね。体重は健康的に減って、健康診断ではオールAになりました」

もうひとつは、「会いに行けないから、会いに来て」をコンセプトに、隠れ家的なバーを開店したこと。

壁一面に本が並ぶ店内は、まるで佐藤さんの書斎に招かれたような落ち着いた空間。夜な夜な旧知の友や佐藤さんの著作の愛読者が訪れ、会話に花を咲かせる。

「店選びの苦悩もなく、会いたい人に会える場所ができた。ここでは、友人が作るクラフトビールやジン、関わりのある人が作る日本ワインなど、ストーリーを語れるものだけをお出しします。週5日でバーに立つので、夜ごはんを食べに行くという選択肢が消えたのもよかったですね」

アレルゲンを取り除く、検知する…テクノロジーが拓く未来

アニサキスアレルギーは、誰にでも突然起こり得る。とくに魚介類の消費量が多い日本やスペインでは、発症のリスクが高いとされている。

また、アニサキスに限らず、甲殻類や特定の魚に対するアレルギーを持つ人も少なくない。安心して海産物を楽しめる選択肢を増やすことは、これからの食の未来にとって重要なテーマのひとつだ。

そうしたなか、魚介類の品種改良に取り組むリージョナルフィッシュでは、“アレルゲンを持たない魚”の実現を目指している。アニサキスが寄生しない完全陸上養殖で、アレルゲンの混入源となり得る餌も、低魚粉あるいは無魚粉の餌を使った飼育を目指す。さらに、アレルゲン物質の生成に関与する遺伝子を特定し、ゲノム編集などの品種改良技術を用いてその働きを弱めることで、アレルギーリスクの少ない魚を育てるという構想だ。

「リージョナルフィッシュさんが取り組むのは、アレルゲンを持たない魚を作るという、いわば入口のソリューション。完全に除去するのは難しいとは思いますが、将来的には可能性があると聞き、期待しています」

そのほかにも佐藤さんは、口にする直前の段階で、その料理にアニサキスの成分を検知できるシステムの開発に注目しているという。

「たとえば、試薬を一滴たらすと、アニサキスが含まれているかわかる。そんな口に入る直前の“ラスト·ワンマイル”に対する研究は、AIが得意とする分野でもあります。案外、そう遠くない未来に、僕たちもまた魚を食べることができるようになっているかもしれない。そんな淡い希望を、今は持っていたいと思っています」

佐藤尚之さんが考える、魚のおいしい未来

仮に完全陸上養殖や品種改良でアニサキスを持たない魚が1~2品種登場したとしても、それだけではアニサキスアレルギーの苦しみの根本的な解決にはなりません。ただ、もしアニサキスを持たないカツオが開発され、そのカツオから鰹節が作れたら? それだけで、アニサキスアレルギー患者の食の世界は、ぐっと広がると思います。「出汁が食べられたら……!」。そう思う瞬間は、本当に多いんです。

佐藤尚之

1985年、電通入社。コピーライター、CMプランナー、ウェブプランナーとして活躍。2011年に株式会社ツナグを設立、19年にファンベースカンパニーを創業。さとなお名義での著書に、『さとなおの自腹で満足』『極楽おいしい二泊三日』など、食にまつわる本も多数。18年にアニサキスアレルギーを発症したことをきっかけに、情報啓発と患者支援を目的とした一般社団法人アニサキスアレルギー協会を設立。また、24年4月、東京・恵比寿にて隠れ家的バーをオープン。昼間は本業の仕事をし、夜は週5日でカウンターに立つ。