おいしいあれもこれも、実は品種改良されていた!

実は私たちが普段口にしている野菜やフルーツ、肉類などほぼすべての食材は、長い年月をかけておいしく、食べやすく、育てやすいように品種改良されてきたものだ。品種改良とは、生物が持つ「設計図」であるゲノム(遺伝情報)を変化させて、有用な品種を作ること。人類は1万年以上をかけて、自然界で起こる突然変異でゲノムが変化したものを選抜し、交配を繰り返すことで品種改良を進めてきた。例えば、野生のケールからブロッコリーやキャベツ、イノシシから豚を作り出すことに成功している。

しかし、魚介類の品種改良はこれまでほとんど進んでこなかった。一方で、近年の気候変動などの影響により、漁獲量は減少の一途を辿っている。養殖をするにも小魚など動物性のエサが必要であり、海の資源を守る意味でも課題が残る。

「その解決策のひとつが“品種改良”と考えています。気候の変化に適応できる魚。より少ない餌で育つ魚。今よりも食べられる部分が多い魚——。今の地球に必要な魚を品種改良の技術を使ってつくるのが、私たちの使命です」

そう話すのは、京都大学発の最先端技術であるゲノム編集技術を用いた品種改良を研究するリージョナルフィッシュの岸本謙太さんだ。

自然界で起こる変化を、安全に早く起こす

品種改良は生物が持つ“設計図”であるゲノムを変化させることで、より良い品種をつくることだが、従来の方法では30年以上かかるのが定説だった。

岸本さんたちが用いるゲノム編集技術は、時間がかかる品種改良を効率化する技術だ。自然界で起こりうる突然変異の範囲で、特定の遺伝情報に狙いを定め変異させることができるため、改良にかかる時間を2~3年(従来の1/10以下)に短縮することができる。それゆえ、今まさに水産業が抱える課題に対して、迅速に取り組むことができると期待されているのだ。

2020年にノーベル化学賞も受賞した、このゲノム編集技術という新しい技術を使って、魚の品種改良の研究に取り組んだのが、京都大学の木下政人准教授。岸本さんは大学時代に木下研究室で遺伝子工学の研究をしていた。

「大学の学部生の頃から遺伝子に興味がありました。DNAの配列次第で生物の形や機能が変わることに対して、純粋にすごいと思ったし、あとは単純に遺伝子のことって難しそう、という探求心もありました。ですので、研究室は魚で遺伝子工学の研究をしている木下研究室を選びました。私が大学院に進学する頃には、木下先生はメダカでのゲノム編集技術の開発を終え、次に着手するマダイでの研究に誘っていただいたのが始まりです。自分は小さい頃から魚が好きでしたし、食の分野に携わりたいという思いもあったので、木下先生の研究にはとても惹かれました」

ゲノム編集の技術が確立されたのは2012年頃のこと。当時はそれほど注目されていなかった中、木下先生と岸本さんのマダイのゲノム編集研究は2014年からスタートしたという。「最初は木下先生と私の2人だけで地道に、どうすれば大きく成長するマダイができるのか模索していました」

できたのは、肉厚でもっちり食感のマダイ!

魚のゲノム編集の実験には、大きく3つのプロセスがある。

まずはゲノム編集されていないマダイの親から受精卵をとり、特定のゲノムをねらって変化させる特別な酵素(以下、ツール)を打ち込む。この打ち込む作業はインジェクションと呼ばれ、細い注射器を使って1つ1つ手作業で卵にツールを打ち込んでいく。受精時には卵の細胞は1つだが、どんどん細胞分裂していくので、2つに分裂する前にツールを打ち込んでいかないと、ゲノム編集の効率が大きく落ちてしまう。マダイの場合は、効率が良い時間はわずか10分間。その間にどれだけ沢山の卵にインジェクションできるかが勝負となる。

次のプロセスでは、ツールを打ち込んだ卵を孵化させて、親にまで育て上げる。そして最終プロセスでは、育ったマダイの中から狙った特徴が出ているもの同士をさらに交配させ、新たに生まれた子どもにも狙い通りの特徴が引き継がれていれば、実験は成功ということになる。

岸本さんたちが孵化させたマダイは、和歌山県白浜にある近畿大学の水産研究所で育てられた。「養殖技術はゲノム編集とはまた違った研究ジャンルで、近畿大学がこの分野のプロフェッショナルです。大学院生の間は京都から白浜まで通い、養殖の勉強をさせてもらいました」

白浜に通う一方、岸本さんたち京都大学チームは、マダイの筋肉が増えたかどうかを測る手法の開発などを進め、卵から孵化した子どもたちの成長を見守った。

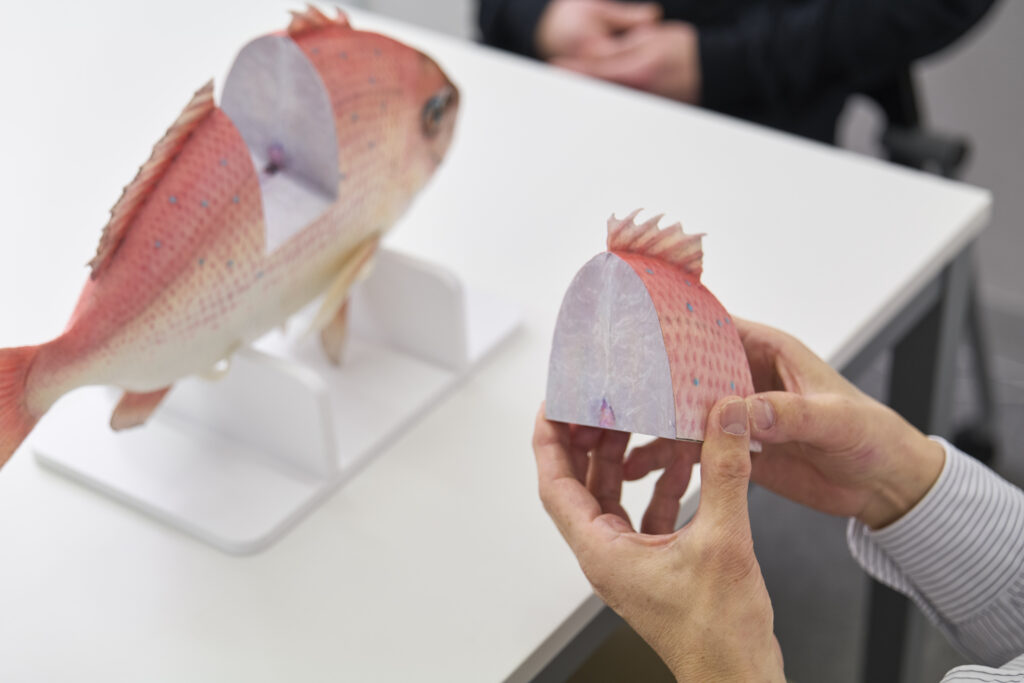

そして2年が経った2016年、肉厚なマダイの養殖実験に成功する。ゲノム編集によって品種改良した動物性食品の開発としては、世界初!身は予想よりも大きく成長し、食感の面でも意外な発見があったという。

「食感が普通のマダイとはかなり違いました。肉が大きくて筋肉質だから硬くなると思われがちですが、実際は逆で、もっちりと柔らかいんです。当時、チームのみんなで刺身を試食して『なんか、もっちりしてるね』と話したことを覚えています」

火を通して食べると、食感の違いを鮮明に感じられる。一般的なマダイは火を通すと固くパサっとした食感になりやすいが、このマダイは水分が保たれてフワッとした食感になる。火入れをしても、ふんわりとやわらかな口当たりは、調理や試食した料理人たちからも高評価だ。

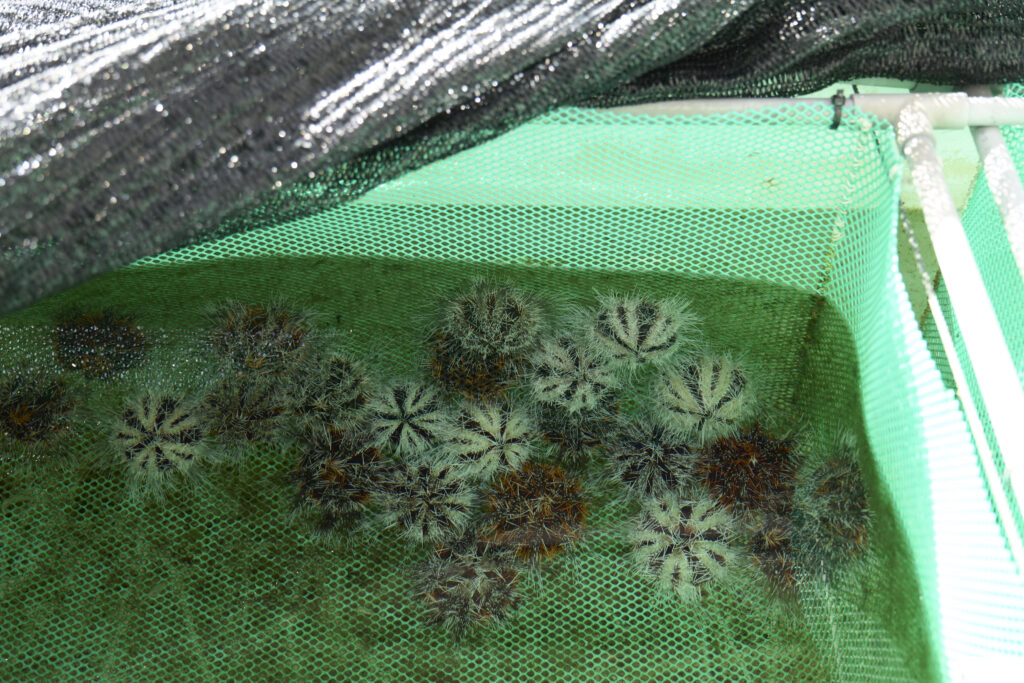

今みんなに必要な魚をつくるために

マダイの品種改良に成功したのち、リージョナルフィッシュでは、エサの利用量、つまり原料となるイワシなど海産資源の利用量を減らす“早く成長する”トラフグやヒラメの開発にも成功。現在は低アレルゲンのエビや、水温が高くても元気に育つサバ、身がぎっしりと詰まったカキなど、さまざまな課題を解決する品種改良に取り組んでいる。

岸本さんが魚の品種改良技術の研究を始めてから10年以上が経ち、取り巻く環境も大きく変わった。最近では生成AIなどの登場によって、ゲノムやタンパク質の解析作業が飛躍的に効率化している。こうした新技術の台頭について、岸本さんは期待を持ちつつ、同時に「謙虚さを忘れてはいけない」ともいう。

「簡単に言えば『嘘をついてはいけない』ということです。たとえば実験結果について、『こうであってほしい』と恣意的な見方をしてしまうと、必ず後で大きな間違いにつながってしまいます。冷静な気持ちで目に見えている事象と向き合うことが何よりも大切。そして、あくまで私たちの研究の目的は、ゲノム編集をすることではなく、より良い魚の品種を生み出すことです」。その気持ちは“食に携わる研究”を志した大学生の頃と変わらないものだ。

「私たちが考えるより良い魚の品種とは、水産業に関わる方や、消費者のみなさまにとっての課題を解決できるもの。マダイの場合、これまでは可食部が少なくロスが多いことが課題でしたが、品種改良によって肉づきが良く、食感の良い品種が育ってきています。これからも多くの方の声に耳を傾け、自分たちがその課題をどう解決できるかを考えながら進めていきたいです」

岸本謙太さんの考える、魚のおいしい未来

ゲノム編集やゲノム解析、AIといった最先端技術は、水産物の品種改良にこれまでにない可能性を広げてくれています。技術は日々進化していて、今は思いもよらないような方法や成果が、数年後には当たり前になっているかもしれません。その可能性は本当に想像以上で、これからどんな未来が来るのか今の時点で予測するのは難しいと感じています。一方で、自然環境の変化も私たちの予測を超えてくるでしょう。「本当に欲しい魚」や「おいしい魚」の未来は、きっと今の想像を超えていくはずです。研究者として、そんな未来に少しでも近づけるように、自分にできることを一つずつ続けていきたいと思っています。

岸本謙太

1990年生、兵庫県尼崎市出身。2014年、京都大学大学院入学時よりゲノム編集を用いたマダイの品種改良の研究に携わる。開発は2016年に成功し、一連の研究成果をまとめた論文で博士号を取得。その後、リージョナルフィッシュには創業準備時から参画する。好きな魚料理はマダイや鯵のお刺身。京都大学大学院農学研究科博士後期課程修了。博士(農学)。