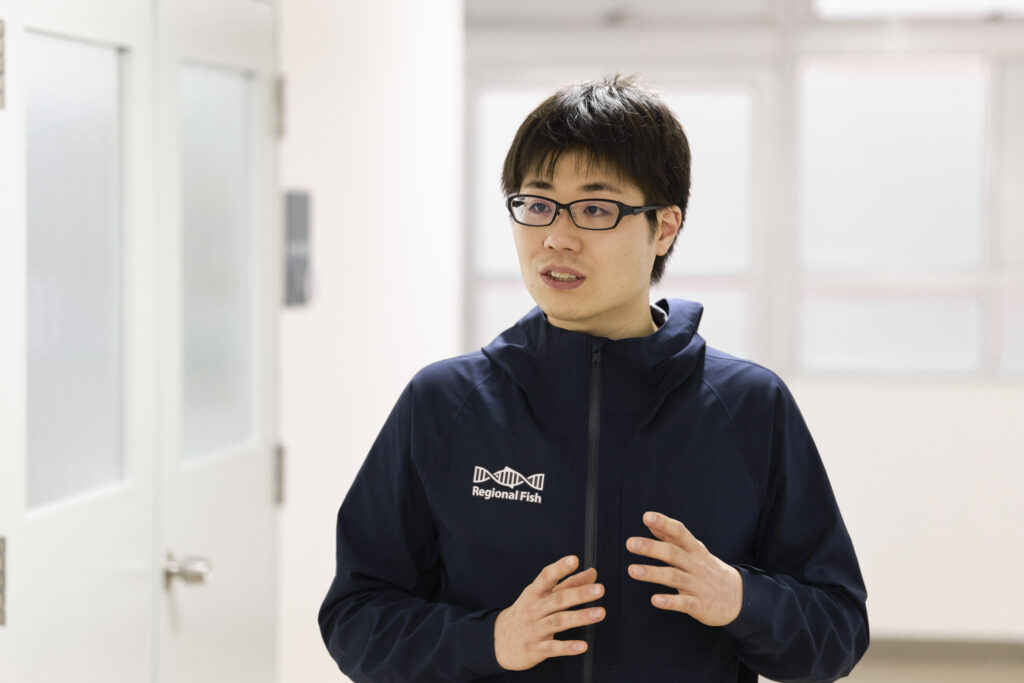

淡水魚好きが高じて研究の道へ。研究内容は「魚の泳ぎ方」!

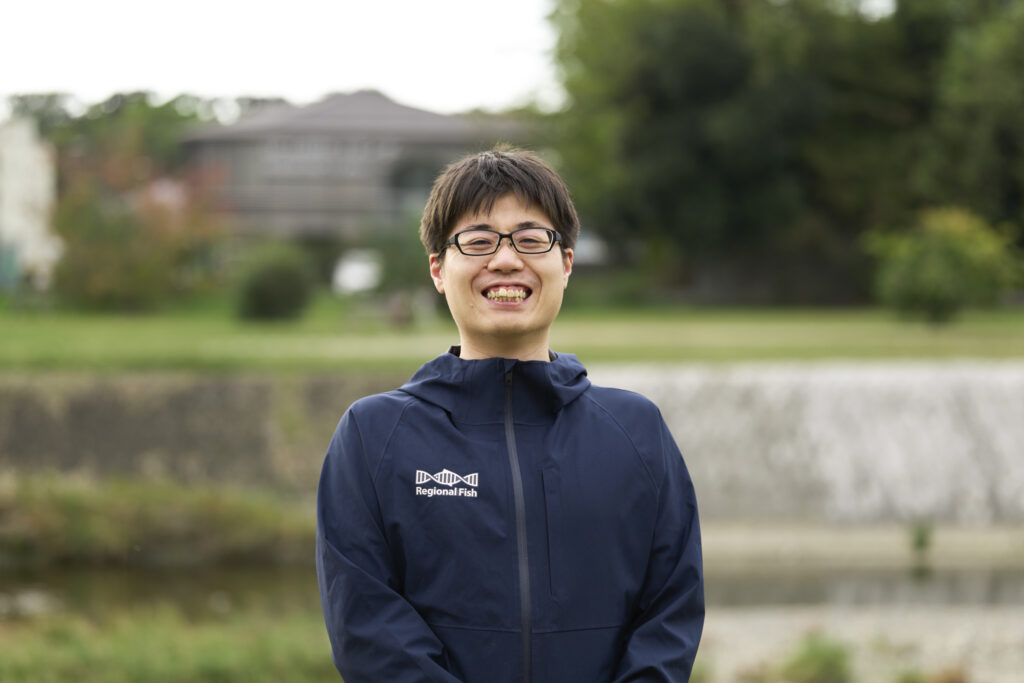

「もともとは淡水魚が好きだったんです」

そう微笑むのは、リージョナルフィッシュで魚類の品種改良を担当する植村悠人さん。釣り好きが、川釣り好きと海釣り好きに分かれるのと同様、魚好きも極まると、淡水魚好きと海水魚好きに分かれるようだ……!

とにもかくにも小さい頃から淡水魚が好きだった植村少年。川に入っては魚を捕まえていた。大学院に進学すると、“魚の泳ぎ方”をテーマに、ゼブラフィッシュ(やっぱり淡水魚)を用いて、魚の神経がどのように泳ぎに関係しているかを研究していたという。

大学院修了後の進路を考えていたとき、偶然目に入ってきたのがリージョナルフィッシュの研究職の求人だった。「遺伝子に関わる研究をしていたので、品種改良を効率化するゲノム編集技術に可能性を感じていました。そして、この技術が魚の分野で実用化されていないことが、非常にもったいないと考えていたんです」2021年4月にリージョナルフィッシュへ入社する。

クリスマスに出産!? お魚ファーストな日々

大学院時代に植村さんが研究対象としていたゼブラフィッシュは、メダカと並んで実験用魚種として広く利用されている。言い換えれば、育てやすく“研究しやすい魚種”として知られている。

一方、リージョナルフィッシュの研究活動で最優先するのは、“社会にとって必要かどうか”だ。

「サイズが小さく、飼い方もよく知られているメダカやゼブラフィッシュは、研究(実験)向けの魚なんですよね。基本的に育てやすいし、産卵・孵化を含めた生育過程がわかっているから。一方で、食用として人気の魚種になると、まだ人の手で養殖されていないものも多いです。そうなると、どういう環境で産卵し、孵化した稚魚が何を食べ、どうやって育っていくのか、生育の全過程がわかっていない。その魚種の一生や、養殖方法の研究をゼロから始める必要があるんです」

特に卵を孵化させ、稚魚と呼ばれる大きさまで育てる道のりは、想像以上に繊細で難しい。水温は高すぎても低すぎてもだめ、酸素量も細かい調整が必要。水流は全くない状態では育成に適さず、かといって強すぎると負担になる。何より卵から生まれたばかりの命が食べられる、小さな小さな口に入る餌を用意し、適切なタイミングと量で与え続けなければならない。

入社後、実際にぶつかった壁について、植村さんはこう話す。「僕が初めて担当した魚は、孵化した直後は泳ぐのが下手だったり、口が小さかったりして、うまく餌を食べられずに育て上げるのがとても難しい魚種だったんです。最初はどんな餌を、どのくらい、どんなタイミングで与えればいいかわからなかったので、2〜3週間つきっきりで昼も夜も観察しながら餌を与えていました」

餌の濃度を変えたり、栄養分を強化したりと独自の方法を探りながら、なんとか孵化した子どもたちが育つようにと試行錯誤し、失敗も重ねながら研究を続けることおよそ半年。

12月25日のクリスマス当日に卵がかえった。

失敗から改善のヒントを得ていた植村さんは、少しずつ手応えを感じていた。クリスマスに誕生した稚魚たちの多くは無事に10センチ程度の大きさまで成長。その後、大きな水槽に移されすくすくと育ち、立派な親魚として子孫を残した。

「養殖用の大きな水槽に移せた時には、本当にホッとしましたね……。苦労して育てた子たちだったので、感慨もひとしおでした」

トロが多いマグロ、えんがわの大きいヒラメ…新たなおいしい選択肢を育てる

クリスマスを共に過ごした稚魚たちを養殖用の大きな水槽に移した同じ頃、植村さんは本格的に養殖魚の飼育を担当することになった。植村さんは、他の養殖場を見学したり、文献を調べたりしながら勉強を重ねた。

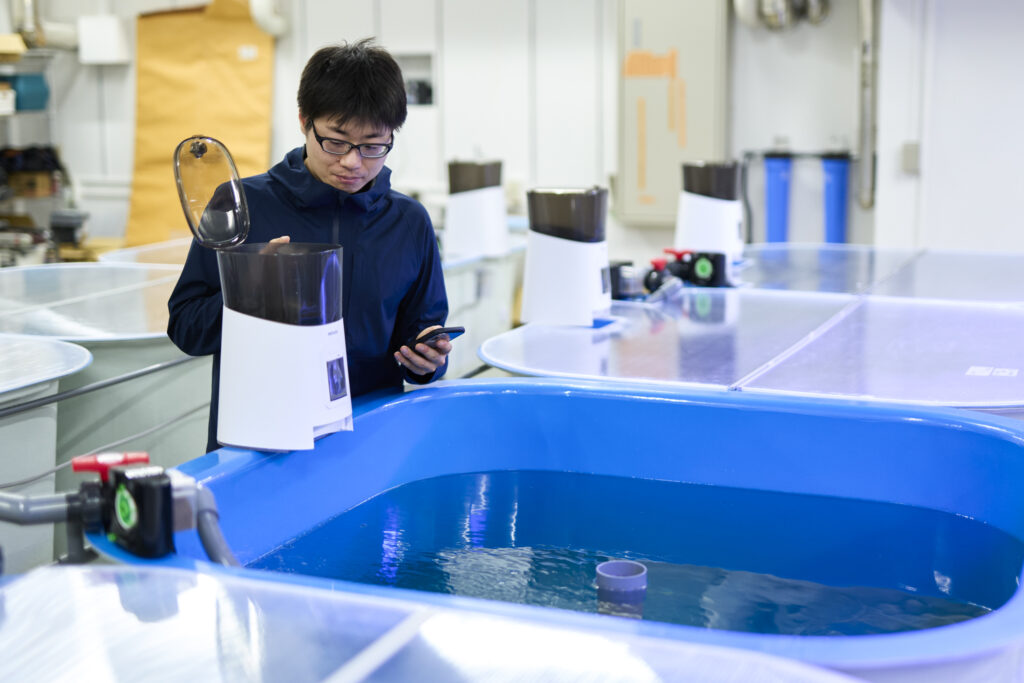

養殖場では複数の魚種を育てながら、採卵、孵化、稚魚の管理を並行して行う。そのため、ある魚の採卵と、別の魚の稚魚飼育が重なるタイミングもある。この期間の植村さんの仕事は体力勝負だ。

「魚種によっては、夜中に産卵が始まっても対応できるように24時間体制でスタンバイすることもあります。その産卵期を逃すと、1年後まで卵が採れない魚種もいるので、失敗するわけにはいきません」

卵を採るだけでなく、水槽内で暮らす魚たちの健康に気を配ることも重要な仕事の1つ。

「もっとも大切なのは魚たちを観察することです。決まった量の餌を与えるだけではダメで、全員がちゃんと食べているか、その子たちにちゃんとフィットした餌をあげられているか、魚の体を細かく観察して、健康状態を確認します。特に初期、卵からかえったばかりの魚の赤ちゃんにはすごく気を遣いますね」

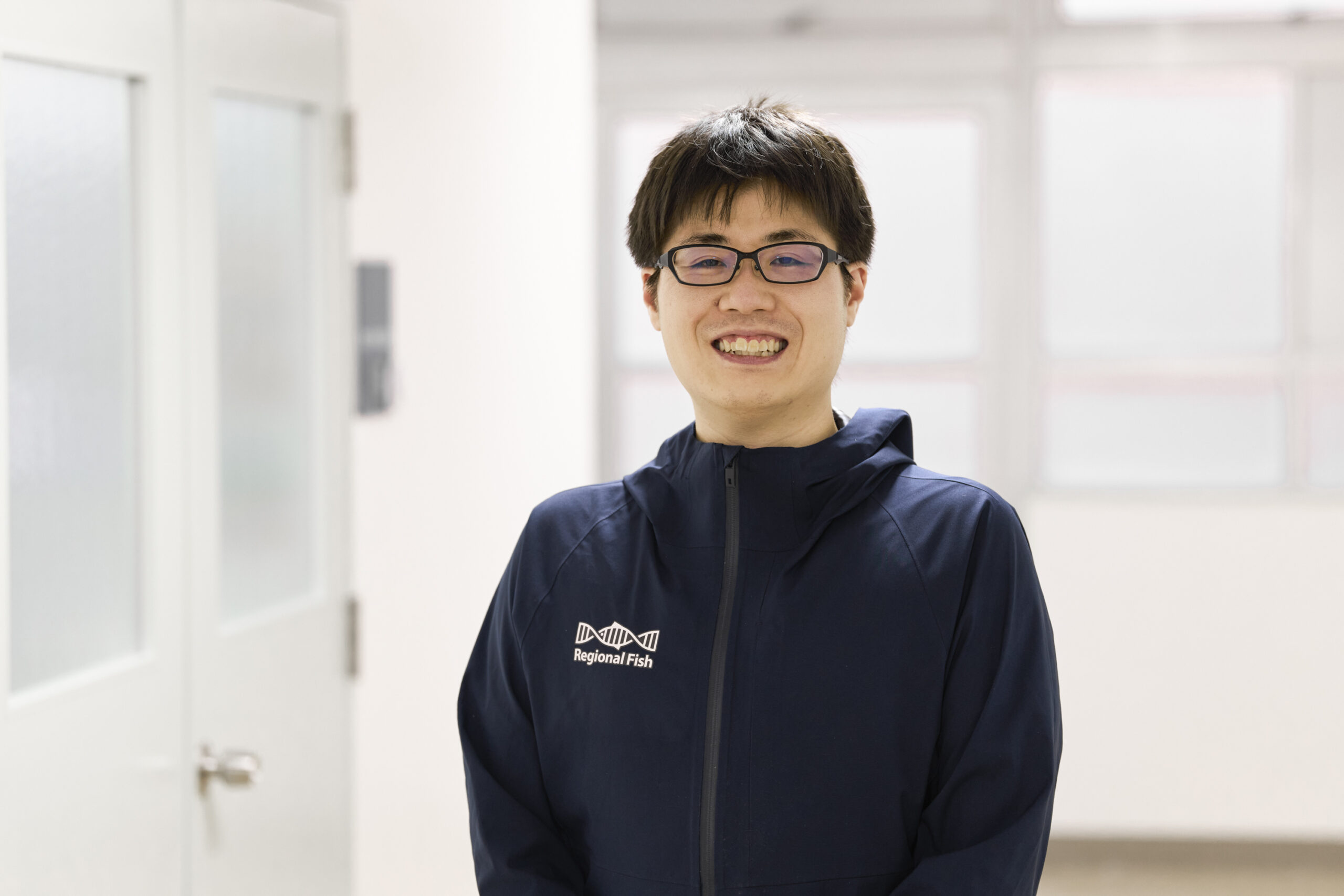

さまざまな魚を育ててきて、植村さんのお魚愛に変化はあったのだろうか?

「そうですね、淡水魚だけでなく海水魚も好きになったのと……もともと生物として魚が好きだったのですが、食べ物としての魚も今まで以上に好きになりました」

リージョナルフィッシュの飼育担当としては、「食べ手の方が価値を感じられる魚を届けたい」と話す。

「たとえば“トロが多いマグロ”“えんがわの大きいひらめ”のように、価格は少し高くても、おいしく食べられる部分が多い、そんな付加価値のある魚を、納得して選べる。新しい選択肢の一つとなる魚を届けることが、今の自分がすべきことだと考えています」

植村さんは今日も、養殖場で魚と向き合い続けている。

植村悠人さんの考える、魚のおいしい未来

わたしは自然が好きなので、陸上養殖技術や品種改良技術の研究を進めて選択肢を増やすことで、環境負荷をかけずに多様な魚をおいしく味わえる未来がくるといいなと思います。水産物は農産物などと比べて、品種改良が進んでいない分野です。まだまだ味そのものを向上させていくこともできます。これからも食べ手のみなさんに納得して選んでもらえる魚づくりに取り組んでいきたいです。

植村悠人

1992年生、三重県鈴鹿市出身。大学院では基礎生物学研究所(愛知県岡崎市)でゼブラフィッシュの神経回路に関する研究に携わる。博士号取得後、2021年4月にリージョナルフィッシュ株式会社に入社。好きな魚料理は白身魚の天ぷら。

名古屋大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。