へしこ、なれずし…地域に根付くサバ食文化

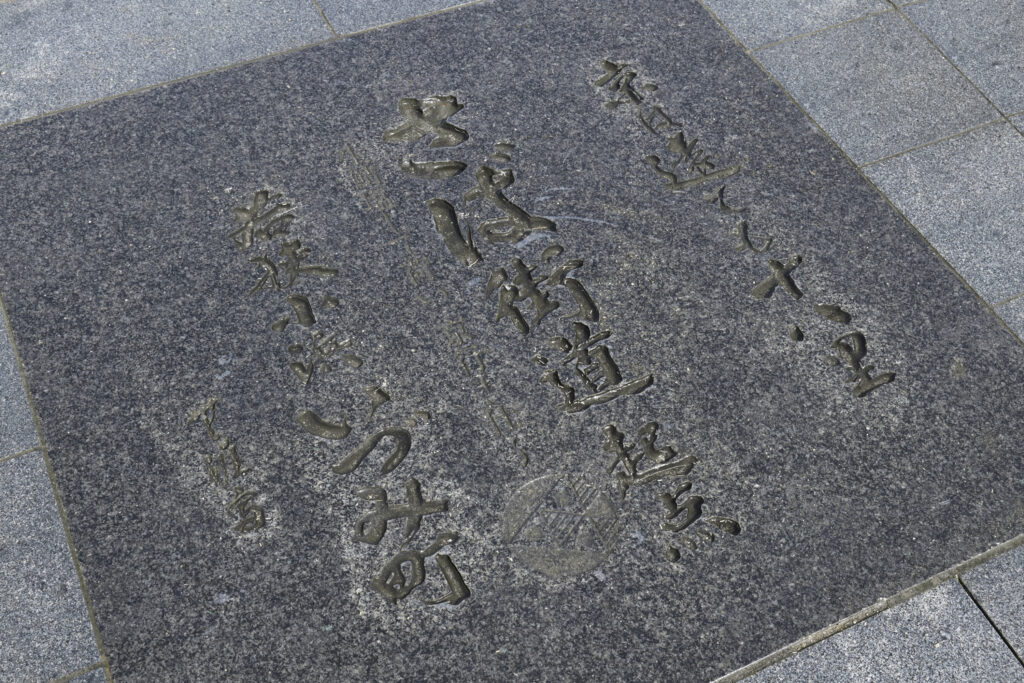

若狭湾はその地形や潮の流れによって、古くから魚がたくさん集まる豊かな漁場。水揚げされる魚介類は、年間約200種類ともいわれている。そしてこの一帯は、飛鳥・奈良時代から朝廷に食材を献上する“御食国(みけつくに)”として知られていた。13世紀初期には通称“鯖街道”を通じて、福井から京都にサバが多く運ばれるようになる。

鯖街道の始点は福井県小浜市の小浜城下。「若狭人」たちは、ここでサバに塩をひと振りし、京都の出町柳まで約80kmの道のりを運んだ。京都で鯖寿司が食べられている所以はここにある。

焼き鯖も保存と運搬を目的に編み出された伝統食だ。内臓を取り出し、水気をしっかりと切り、塩を振らずに焼いたサバを平たく重ねて運んだ。その名残として、鯖街道では今もなお「焼き鯖そうめん」などの郷土料理が楽しめる。

さらに、福井県の伝統食を語るうえで欠かせないのは、「へしこ」だ。塩漬けしたサバを糠と唐辛子で樽に漬け込んで作る保存食で、昔は家庭で作っていたため、それぞれの“我が家の味”があったとか。さらに、へしこを塩抜きし、米と麹を入れて漬け込んで作る「なれずし」は、ハレの日の食べものとして愛されてきた。

漁獲量が減少、伝統食に使われるのは輸入サバ

若狭湾の食文化とは切っても切り離せないサバだが、1970年代のピークを越えてから、漁獲量は減少の一途を辿っている。

「70年代は、店の前に漁師が持ってきたサバが毎朝のように積み上がっていたけれど、最近は数も少なく、脂も少ない。うちではノルウェー産を使っています」と専門店の店主。

へしこを製造する別の店主も「若狭湾のものを使いたい気持ちはあるけれど、安定した品質と量が取れなくて。うちでは国産を使いたいから青森県産を使っているのですが、昨年からはそれも(量が獲れず)厳しくなってしまいました」と話す。

データを見ると、1970年代に福井県内で年間漁獲量が最大1万3000トンあったサバは、これをピークに減少。90年代には500トン以下に、2010年以降は平均250トン以下となっている。

この危機的状況を打破するため、いま福井県と地域にゆかりのある関西電力株式会社、そして魚の品種改良技術を研究するリージョナルフィッシュ株式会社がタッグを組み、新たな取り組みがなされているという。

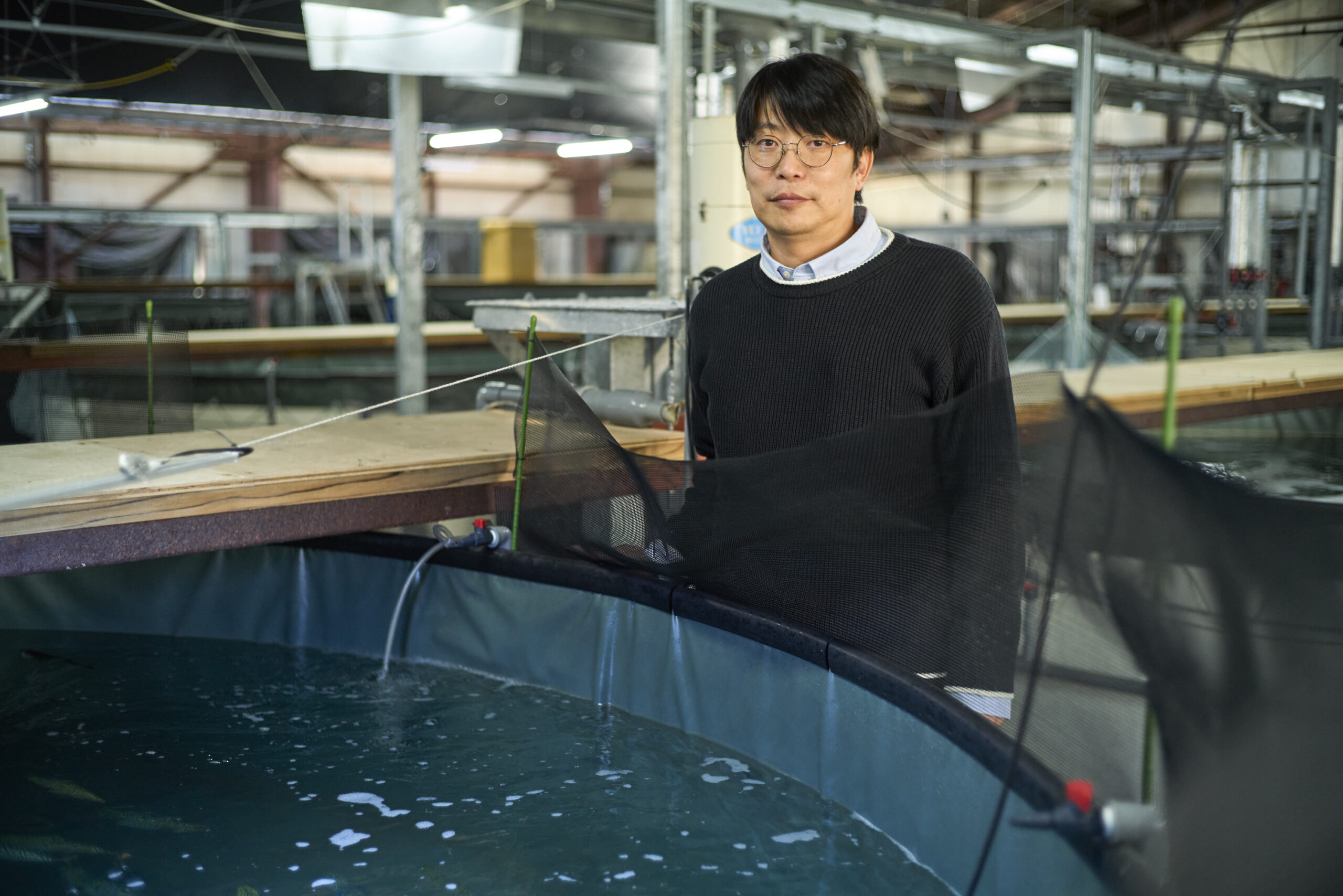

福井県小浜市堅海にある「ふくい水産振興センター」で出迎えてくれたのは、福井県農林水産部(水産課)で、このプロジェクトを担当している梅津寛之さん。

このセンターは、福井県、福井県立大学、福井県立若狭高等学校のほか、沿海の漁業協同組合、民間企業が連携する、産学官連携組織だ。

「テーマごとに研究機関、漁業者、民間企業などが参画し、消費者や市場などが求めているものを生産・提供するという、いわばマーケットインのプロジェクトを推進している施設なんです」と梅津さん。

水温上昇で全滅…「高温でも生きられるサバ」の開発がスタート

サバが取れなくなった原因の一つは、海水温の上昇だ。

「福井県内沿岸の水温は、30年前から比べると年平均で1.5度も上がっています。この1.5度上がるっていうのは結構すごいことで、魚にとって1度上がるっていうことは、人間で言うと5〜10度変わるっていう感覚なんです」

さらに2019年頃からは夏季の急激な水温上昇が問題となっている。

「一日で水温が5度も6度もぐんと上がってしまい、その後1週間ずっと温度が下がらない、という現象も起きています。サバは高温に耐性がありませんから、25度を超えると弱ってしまい、それ以上になると死んでしまうんです」

天然のサバは若狭湾を離れて北上し、養殖のサバは養殖場の中で死んでしまう。2024年には若狭湾の養殖サバが夏季の猛暑で全滅したというニュースもあった。

「歴史に裏打ちされた食文化があり、地域にゆかりのあるサバが、天然海域では安定して獲れない。養殖を試みてもうまく育てられないという大きな課題を抱えていました。そこで、地域にゆかりのある関西電力さんにプロジェクトリーダーになっていただき、最先端の品種改良や養殖の技術を持っているリージョナルフィッシュさんに技術をご提供いただく形で、2023年から協定を締結してスタートしました」

その1年ほど前から、事業の枠組みを毎週打ち合わせしながら進めていたという。

「福井県としては、こういう企業さんとの連携は経験がないものですから、最初は『果たしてうまく進むのか』と手探りでのスタートでした。何せ関西電力さんは電力会社ですし、リージョナルフィッシュさんは品種改良技術の専門的な会社ですし、我々は行政……。分野が全く違う団体が組織化していけるかとドキドキしていました」

「3年から5年後に高水温環境に耐性を持つサバができていれば、ひとまず成功したと考えよう」

そのような目算でいたところ、プロジェクトは想定以上に順調に進捗し、1年半後の現在(2025年3月)時点で、試験はかなり良い段階まで進捗しているという。

リージョナルフィッシュ株式会社が開発に使用しているのは、DNA配列には変化を加えず、特殊な環境を作り、高ストレスの環境に対する耐性を持つ個体を選抜する、という品種改良手法だ。表面の水温が30℃を超える日もある、夏場の若狭湾でも生きられる程度の高水温耐性を目指しているという。

「地域の養殖事業者の方にも、プロジェクトの内容や試験の経過をご紹介したところ、高水温環境下でも育てられるサバがあるのであれば、是非養殖してみたいという前向きな反応をいただきました。」と、梅津さん。地域の養殖事業者からの反応を見て、「このプロジェクトは間違いなくうまくいく」と手応えを感じたという。

開発研究と事業構築が並行して動くこうしたケースは非常に稀だ。

「地域の養殖事業者さんとも連携しながらプロジェクトを進めていくと、彼らが望むポイントが見えて、よりニーズに合ったサバの開発を進めることができる。それが嬉しいですね」

サバで福井を元気に!若者が残りたいエリアを目指して

福井県産のサバが復活する日は近いだろうか?

「そうですね。これからはコストの面はもちろん、福井県らしさをどのように出すか、事業化に課題が残っています。ただ、このスピード感で行けば、そこまで遠くない未来に、福井県産のサバをお届けできるのではと思っています」

こうした一連の事業を通して地域を盛り上げたい、と梅津さん。

「若狭湾の一帯も過疎化が進んでいます。若い人たちが故郷に残れないのは、一つは仕事がないから。こうした、サバの養殖などできちっと“儲かる”仕組みを作れたら、ここで生活をする理由になり、人が集まってくるきっかけになります」

養殖で魚が獲れるようになれば、加工場もできる。流通も生まれる。「水産業は、育てたり獲ったりするところまでではなくて、加工して、流通させて、それを飲食店や量販店で販売する。そこまでが僕は“水産業”だと思っているんです。関係する人たちが多い、裾野の広い産業なんですよね。このプロジェクトがうまく行けば、地域の活性化に繋がる、大きな成果を発揮できるのではないかと期待しています」

梅津寛之さんの考える、魚のおいしい未来

世界中の魚や今まで知らなかった魚が食べられる未来と、地域の魚が食べられる未来が同時にあるといいなと思います。流通技術の発展でより遠くからよりおいしい状態で魚が届く、これまで食べたことのない魚が量販店や飲食店に並んでいるということもありそうですよね。一方で、この地域でしか取れない魚や、その魚に関係する食文化がより深く醸成されていく。そうした幅広い選択肢の中で、魚をおいしく食べ続けられる未来を作っていきたいと思います。

梅津寛之

福井県出身。大学卒業後は民間のコンサルティング会社に就職し、公共インフラのアセスメント等を行い、2010年に福井県庁に入庁。主に首都圏への流通体制構築や販売促進、越前がにの地理的表示保護制度の認証申請などブランドづくりを担当し、2018年から水産学術産業拠点整備室を経て2019年に「ふくい水産振興センター」を設立。産学官連携による共同研究や事業化に向けた情報収集、技術導入サポートを行う。23年から現職。好きな魚はサバ(へしこ)。「越前がになどのハレの魚の他、サバとかアジとか、ちょっとした日常の魚が好きです」