イマたべられる、❝ミライのサカナ❞とは?

大阪・関西万博の開会式も行われたEXPOホール「シャインハット」。「EARTH MART DAY」は、シャインハットとその前に広がる屋外広場で開催された

大阪・関西万博の開会式も行われたEXPOホール「シャインハット」。「EARTH MART DAY」は、シャインハットとその前に広がる屋外広場で開催された

この日、「ミライのサカナ屋」で提供されたのは、からりと揚がったトラフグのからあげ。ぷりぷりとした食感と、凝縮された旨みが特長だ。肉厚な身をもったトラフグは、ごろっとした大きなからあげとして調理され、当日は約2000食が提供された。

❝ミライのサカナ❞を食べてみたいとキッチンカーには長蛇の列。「初めて食べた記念」と写真撮影を行う姿も

列に並んでいる間に配布された箸袋には、ゲノム編集技術から生まれた❝ミライのトラフグ❞の豆知識など、分かりやすい解説が記載されている

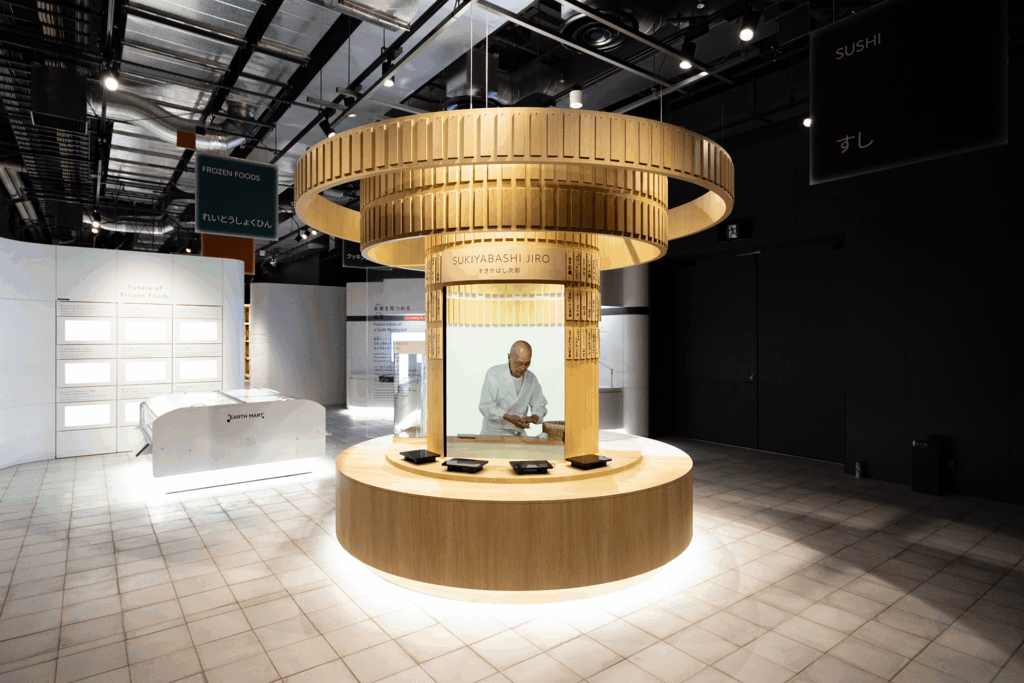

「食を通して、いのちを考える。」がテーマの「EARTH MART」は、地球環境や飢餓問題と向き合い、日本人が育んできた食文化の可能性とテクノロジーによる食の進化を共有し、より良い未来へと導く❝新しい食べ方❞を考えるパビリオン。「EARTH MART」にある「未来を見つめる鮨屋」では、品種改良されたマダイやヒラメなどが水槽で泳ぎ、「すきやばし次郎」の小野二郎さんがその未来の魚を握る様子がデジタルで再現されている(詳しくは『大阪・関西万博に「未来の鮨屋」が出現!? 100歳の鮨職人が見つめる未来』参照)。

展示を見た人は、「未来の魚はどんな味がするのだろう?」「今食べている魚とは違うのかな?」と、想像を膨らませたのではないだろうか。きっと、「実際に食べてみたい」と思った人も少なくなかったはずだ。

キッチンカーで現れた「ミライのサカナ屋」。店頭幕には「いま地球に、いま人類に、必要な魚を。」というリージョナルフィッシュのスローガンの文字

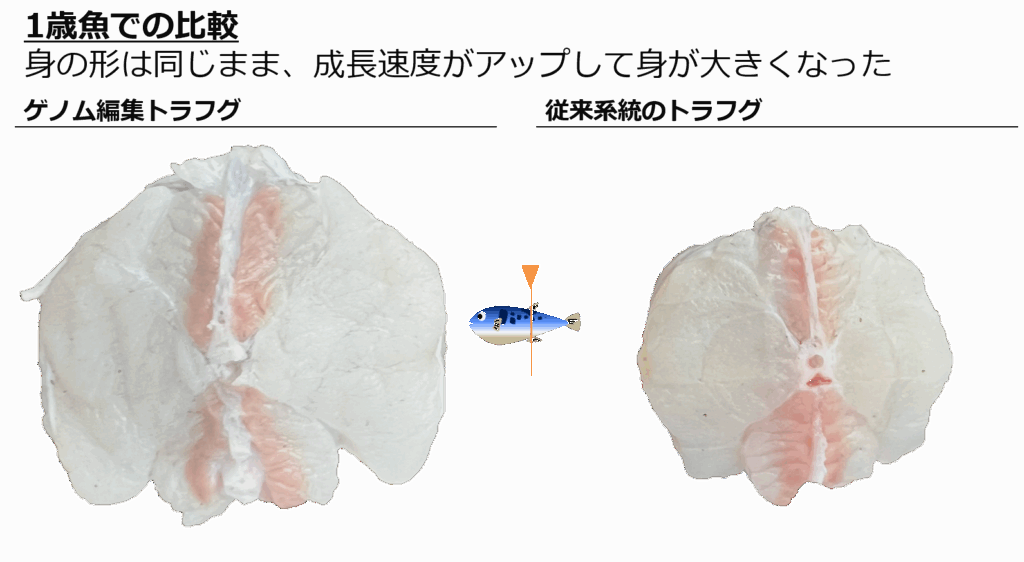

(上)ゲノム編集技術を用いて品種改良したトラフグと従来のトラフグの大きさの比較

(下)(同上)切り身の比較

「ミライのサカナ屋」で提供されたトラフグは、京都大学発のゲノム編集技術を用いた品種改良により誕生したもの。従来よりも1.9倍のスピードで育つようになったこのトラフグは、1尾あたりのエサの量も約4割減り、養殖による環境への負荷を軽減しながら安定した供給を実現できる。

ミライがイマになる時代へ

農産物や畜産物は、約1万年にわたる歴史の中で、人の手によって「よりおいしく、より育てやすく」品種改良が進んできた。その成果として、品質の向上や持続可能な供給体制が確立されている。一方、水産物だけは、いまだに「天然物の方がおいしい」とされる傾向が強いのが現実。これは、完全養殖の歴史がまだ50年ほどと浅く、短い時間の中で品種改良が十分に進んでいないことが要因だ。

世代を超えて多くの方に食べられた❝ミライのサカナ❞。特に味に関する反響は数多く、「ぷりっとしていておいしい」「厚切りなので子どもでも食べやすい」といった声が多数寄せられた

世代を超えて多くの方に食べられた❝ミライのサカナ❞。特に味に関する反響は数多く、「ぷりっとしていておいしい」「厚切りなので子どもでも食べやすい」といった声が多数寄せられた

未来には、少なからず不安がつきものだ。見慣れないもの、聞き慣れないもの、食べたことのないものに対して、身構えたり疑いの気持ちを抱いたりするのは自然なこと。しかし、思い返すと私たちの食卓は、品種改良の積み重ねによって豊かになってきた。今、毎日食べている多くの作物や肉類も、長い時間をかけた改良の結果である。この豊かさは、「もっと良い食を」と試行錯誤をして努力してきた研究者や生産者の知恵、そして未知への不安と向き合いながら少しずつ未来の食を受け入れてきた生活者によって築かれてきた。未来に触れることは、未知に触れることでもあるのだ。

大阪・関西万博は、世界の人々が新たないのちのありようや社会のかたちを検証し、提案する場となった。この日、「ミライのサカナ屋」で❝ミライのサカナ❞を味わった人は限られていたかもしれない。しかし、いつの日か、このトラフグが当たり前のように鮮魚店に並び、❝ミライのサカナ❞が特別な存在から日常の選択肢へと変わる日は、そう遠くないかもしれない。

水産物を通して未来社会をデザインする挑戦は、万博が閉幕した後も脈々と続いていく。

ミライのイケス編集部

地域の水産事業者、アレルギーをはじめとする魚食に課題を抱える方、料理人、研究者など多様な人々が集い、あらゆる視点から“魚のおいしい未来”について考えるウェブマガジン。