食物アレルギーは「子どもの病気」ではない

食物アレルギーは、小麦やナッツ、木の実類、卵、牛乳など、食物の中の「アレルゲン」に反応して、様々な症状を引き起こす。そんな食物アレルギーのなかで、上記に次いで患者数が多いといわれているのが魚介類アレルギーだ。

図)主な魚介類アレルギー

ひとくちに魚介類アレルギーと言っても種類はさまざま。学童期以降、年齢が上がるほど増加する傾向があるのも、魚介類アレルギーの特徴だ。

では、実際どれくらいの人が魚介類アレルギーなのだろうか?

「実は統計データが不足していて、正確なことがわからないのが現状です。世界的には1%前後の有病率と考えられています。そもそも食物アレルギーは“子どもの病気”と認識されがちで、大人が食物アレルギーのような症状を発症しても、本人はもちろん医師もアレルギーと気づかず、正確な診断がされないことが多々あります」。鈴木先生はこう語る。

しかし、「子どものときに食物アレルギーになる患者と、大人になってから食物アレルギーになる患者は、割合でほとんど差がない」という研究結果も発表されており、決して子どもだけの病気ではない。

魚介類アレルギーが発症する仕組み

「アレルギーで最も怖いのは、生命を脅かすアレルギー反応である『アナフィラキシーショック』です。命が奪われる、後遺症が生じるなど深刻な状態となるリスクがあります」

そもそも魚介類アレルギーは、どのような原因やきっかけで発症するのだろうか?

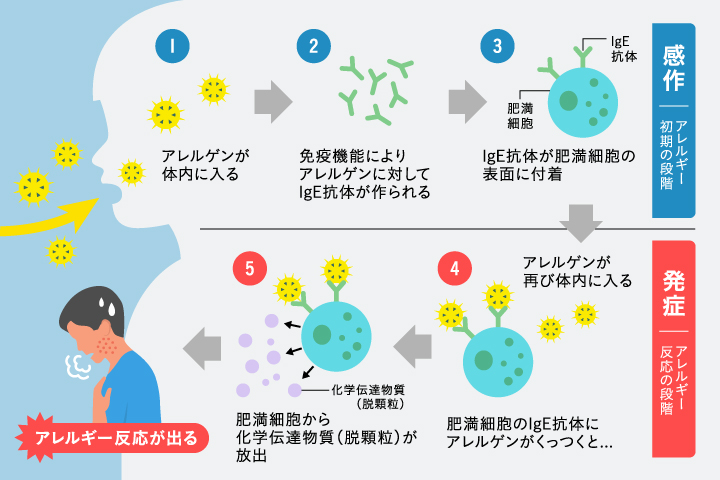

図)感作とアレルギー発症

体の免疫機能が特定の異物(アレルゲン)を危険なものと認識し、それに対する抗体が作られるようになるプロセスを「感作(かんさ)」と呼ぶ。この感作が成立した人の体内に、再び同じアレルゲンが入ると、アレルギー反応が起こる。逆に言えば、この感作が成立した人でなければ、アレルギー反応が起こることはない。

「残念ながら、なぜ感作が成立するのか、感作しやすい人としにくい人の違いは何か、感作をなくす方法などは、現時点では十分に解明されていません。そのため根本的な治療が確立しておらず、アレルゲンを除去する予防が最善の方法となります」(鈴木先生)

「アニサキス症」と「アニサキスアレルギー」は別の病気だった!

魚介類を食べた後に生じるアレルギーには、もうひとつ注意すべきものがある。それが、これまであまり一般には知られていなかった「アニサキスアレルギー」だ。そして、多くの人が「アニサキス症」と「アニサキスアレルギー」を同一のものとして捉えている。

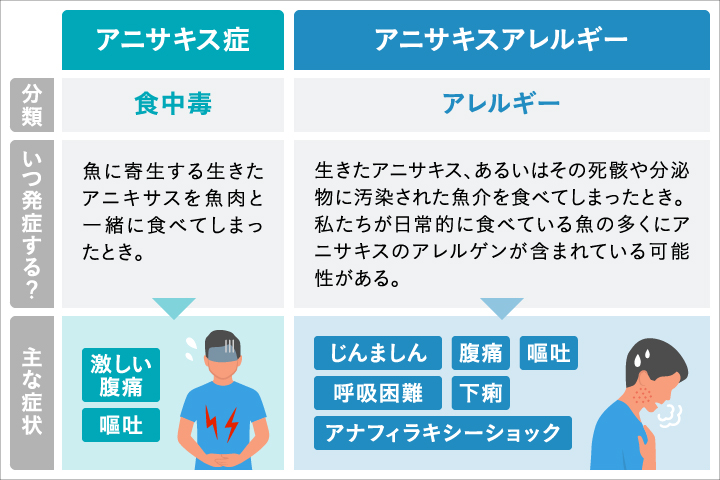

表)アニサキス症とアニサキスアレルギーの違い

“アニサキス”とは寄生虫の一種。もっとも代表的なのはアニサキスシンプレックスという種で、日本周辺の海で獲れる魚にも多く寄生している。このアニサキスを魚と一緒に口にして食中毒を起こしてしまうのが「アニサキス症」。「シメサバやお刺身でアニサキスになって…」という話を聞いたことがあるかもしれないが、そのようなときは「アニサキス症」のことを指している。天然魚の生食文化がある日本ではアニサキス症に感染する人も多く、年間約2万人程度の新規発症者がいるという。なぜなら、この症状は“生きているアニサキス”を体内に取り込むことで起きるからだ。

一方、「アニサキスアレルギー」とは、生きたアニサキスはもちろん、その死骸や分泌物もアレルゲンとなり、アレルギー症状を引き起こす病態を指す。

「アニサキスアレルギーのリスクが高い人々の属性として、魚を食べる頻度や直接触れる機会が多い漁師や水産加工業者があげられます。魚を食べたり触れたりするだけでなく、空気中に浮遊するアニサキスのアレルゲンを吸い込むことで、ぜんそくのようなアレルギー症状を発症する人もいることが報告されています」

アニサキスアレルギーの特徴は、魚介類アレルギーと違い、魚介類を含む食べ物を口にしてから時間が経って発症するケースがあることだ。そのため、発症時に何が原因か特定できないことも多い。

「魚介類を食べない」ことでしか対応できず、専門医も少ない

小麦などの多くの食物アレルギーでは、食物経口負荷試験を行い、どれくらいの量ならば食べられるのか、時間をかけて調整する。

「しかし、アニサキスアレルギーは、アニサキスを直接食べるわけではないので量のコントロールは不可能です。再発予防の基本は『知らぬ間にアニサキスアレルゲンを含んでしまっている魚介類を口にしない』ことに尽きてしまうのです」

アニサキスアレルギーの患者が、アレルゲンの摂取を避けるうえでハードルとなるのが、日本特有の食文化だ。多くの患者は加熱・加工した魚介類であれば症状はでないそうだ。しかし、アレルゲンに敏感に反応する人は、通常の魚料理はもちろん、缶詰やだし、調味料に含まれる魚の旨味成分も摂取が難しくなるなど、厳しい食事制限が必要となる。

「そのような食事制限をどれだけの期間続けなくてはいけないのかどうかも人それぞれで、はっきりしたことは言えません。重篤なケースでは、例えば料理に携わる仕事している人は、仕事を辞めざるをえないということも生じてきます。食生活だけでなく、人生のすべてにおけるQOL(クオリティ・オブ・ライフ)に大きく影響してくるのです」

さらに、アニサキスアレルギーを含むアレルギー患者にとっての課題として鈴木先生が指摘するのが、専門医にたどり着くのが難しいという点だ。

まだまだわからないことが多い病気なだけに、患者の多くはどこに相談し、どこで診察を受ければよいかわからず、適切な治療や指導を受けられずにいる。専門病院や専門医が圧倒的に不足していることも、治療をさらに難しくしている。

対応策として、例えば東京都ではアレルギー患者が適切な医療を受けられるよう「東京都アレルギー疾患医療拠点」「東京都アレルギー疾患医療専門病院」を指定し、専門的なアレルギー医療を提供するための診療ネットワークの構築を始めている。昭和医科大学病院も「東京都アレルギー疾患医療拠点病院」の一つで、アレルギー疾患の専門外来や24時間・365日の救急対応も行っている。

「アレルギー疾患の中でも、移行期(小児から成人へ移行する期間)~成人の食物アレルギーの専門医の数はまだ少ないのが現状。食物アレルギーも自信をもって診療可能なオールマイティ・アレルギー専門医の育成が急がれます。その一方で、アニサキスアレルギーや魚介類アレルギーを解決するための水産・養殖・食品加工の技術開発も患者を助けることになると、大きな期待を寄せています」

技術の力でアニサキスアレルギーでも、魚をおいしく楽しめる未来へ!

アニサキス症やアニサキスアレルギーを解決するための技術開発の方向性としては、以下の3つが考えられると鈴木先生は語る。

①アニサキスが寄生していない魚や加工食品をつくる(陸上養殖技術・代替魚肉)

②アニサキスを除去・殺滅する(電撃療法・加圧技術)

③アニサキスを検知する(特殊な色素)

熊本大学によるアニサキスを感電死させる研究など、上記②を目指す技術開発も進んでいるが、鈴木先生が期待を寄せるのは、上記の①アニサキスが寄生していない魚介類をつくる・育てる技術と、③魚介類を食べる前に食品中のアニサキスアレルゲンの有無をチェックできる技術だという。

「(アニサキス症やアニサキスアレルギーを防ぐうえで)いちばんいいのは、根本的にアニサキスをシャットアウトできる、完全陸上養殖によるアニサキスフリーな魚介類の生産です。難易度は高いですが、人工海水いけすやアニサキスフリー餌の供給、アニサキスが寄生しにくい魚種開発のためのゲノム編集などの品種改良技術を活用すれば、将来的にはアニサキスフリーの魚介類の開発も期待できると思います。その点で、リージョナルフィッシュの魚介類の品種改良の取り組みには大きな期待を寄せていますね」

例えば、完全陸上養殖に適した魚種や、魚介類由来の成分を含まない餌でも十分に育つ魚など、そんな品種が生まれれば、誰もが安心して魚介類を楽しめるようになる。

また、最近では大豆を肉のように加工する「大豆ミート」がかなり普及しているが、魚介類にも応用され、魚肉のような「大豆フィッシュ(代替魚肉)」が登場する日も、そう遠くないのかもしれない。

加えて、鈴木先生が「意外と実現性が高いのでは?」と予測するのは、食べるときにアニサキスアレルゲンの有無をチェックする仕組みだ。「例えば、アニサキスアレルゲンに反応する無害な物質をしょうゆに入れるという方法です」。お刺身をつけたときに、アニサキスアレルゲンが入っていたら、なんと黒いしょうゆが緑に変わる。そんな食べられるリトマス試験紙のようなものができたら、誰でも簡単にアレルゲンの有無を判断でき、安心して食べられそうだ。(詳細:昭和大学研究シーズ集・ニーズ集2024)

アニサキスアレルギーがある人も安心しておいしく魚介類を食べられる未来にむけて、さまざまなテクノロジーの活用が期待される。

鈴木慎太郎先生の考える、魚のおいしい未来

患者さんにとって医療の発展はもちろんのこと、さまざまな技術開発による食のイノベーションが食物アレルギーという病気の困難さを解決する希望となっていきます。誰もが安全安心においしく魚を食べられて、健康に暮らせる未来を、みんなで築いていきたいですね。

私自身も、アニサキス症やアニサキスアレルギーのリスクを少しでも軽減できる社会にしたいですし、いま苦しんでいる患者さんへの具体的な対策を見出す研究を進めていきたいです。また、日本では食物アレルギーに関する詳細な疫学的データが不足しているので、今後はアニサキスアレルギーに特化した研究組織や学会をつくるなど、学術的な活動にも力を入れていきたいと思います。

鈴木慎太郎

昭和医科大学 医学部医学教育学講座・医学教育推進室 准教授

昭和医科大学医学部内科学講座呼吸器アレルギー内科学部門准教授、昭和医科大学医学部医学教育講座・医学教育推進室准教授、一般社団法人アニサキスアレルギー協会理事

食物アレルギー、動物・昆虫アレルギー、薬物アレルギーなど、さまざまな分野のアレルギーに精通している。病院には日本全国から多くのアニサキスアレルギーの患者が来院し、専門外来で日々診療にあたっている。