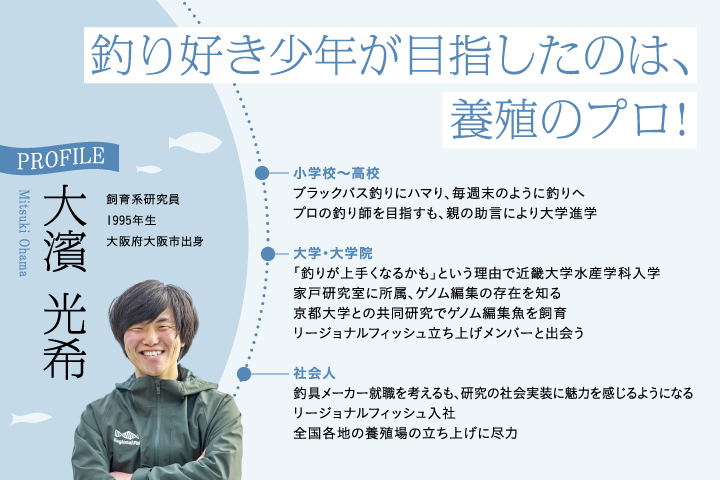

釣り好き少年が進んだのは養殖の道

幼少時代、釣りが好きだった少年は「魚の勉強をしたら、もっと魚が釣れるようになれるかも」という動機で近畿大学の水産学科に入学。魚を触れるところとして選んだのが和歌山県の白浜実験場長でもある家戸敬太郎教授(現·リージョナルフィッシュ株式会社 共同創業者)の研究室だった。

近畿大学は「養殖」に関する国内有数の研究機関。大濱さんが在籍中は、京都大学との共同研究で、魚のゲノム編集に関する研究が行われていた。

「京都大学の木下政人先生や、岸本謙太さん(両者ともリージョナルフィッシュ設立から参画)が中心となって魚のゲノム編集をしていて、そこでできた魚を、今度は僕たち近畿大学のチームが実際に飼育し、普通の魚とどう育ち方や成長などが違うか、というのを研究していました。」

「どうやって海水を水槽に引くか」から養殖施設づくりをスタート

大学院(修士)を終えて、リージョナルフィッシュに入社した大濱さんが任されたのは、もちろん「養殖」。ちょうどその頃リージョナルフィッシュでは、従来可食部が少なく魚体の約6割が廃棄されていたマダイを、世界初のゲノム編集技術を用いて品種改良した、身が厚く可食部が多くなる「22世紀鯛」の開発が完了し、量産する体制へと入った時期だった。

「京都の宮津市にもともと養殖場として使われていた施設があって、そこの施設をいわばリノベして、魚をたくさん育てられる拠点にしよう!ということで。まずは僕が乗り込むことになりました(笑)」。若者がひとり、宮津の地に降り立ったというわけだ。

施設の状態を確認しながらまず考えたことは「どうやって海水を水槽に引くか」、だったと大濱さん。「必要な資材を購入しながら組み立てていったんです」とサラリと話すが、実際の構造は簡単なものではない。海水を水槽に引き込むまでの動線ももちろん、ゲノム編集により品種改良した魚や卵が排水とともに海に流出しないよう、フィルター設置を含めた構造をつくる必要がある。それだけでなく、それぞれの魚種に最適な水温、餌やり、掃除など、これからの作業性を考えた設計も必要となる。

「魚にとって最適な環境をつくるにはどうしたらいいか、魚や卵を流出させないためには何をすべきかなど、自分が研究し育てた経験の中で得たことが、ひとつひとつ確実に形になっていく手ごたえを感じました」と大濱さんは語る。

宮津にはその後、さまざまなバックボーンを持つメンバーがひとり、またひとりと増えていく。それぞれが持つ知識と経験が生かされ、形となり、養殖施設は進化していった。

おじさんと僕。二人三脚でつくった養殖システム

施設の一部が稼働できる目処がついた頃、養殖場にアルバイトが1人入った。養殖経験のない中年の男性だった。

「このアルバイトのおじさんがめちゃくちゃ気さくな方で。彼は養殖の経験ゼロなんですけど、バディを組んで友達に相談するような感じで、一緒に考えながら勉強していきました」。近畿大学の実験場と宮津では、設備も規模も違えば、気候も違う。教えるというよりも、一緒に行動して考える方が近かったと大濱さんは当時を振り返る。

「最初のチャレンジは、マダイ3000尾を出荷まで育てあげることでした。3000尾って養殖規模で言うと全然少ないんですけど、おじさんと僕の2人にとっては結構「おおぅ……」っていう量で。立ち上げ当初でトラブル続きでしたが、出荷できたときは達成感がありました」。

学生の頃は、何も知らない状態で始められるし、教えてくれる先生がいる。一方ビジネスの場合は、納期がある。数字も常についてくるのが研究とは違うところだ。最初は戸惑ったというが、徐々に「魚にとって過ごしやすく、卵が産みやすい環境」にするための水温調整を研究してマニュアル化するなど、養殖システムづくりを構築していった。

研究を社会実装していくことで水産業の未来を切り拓きたい

宮津の養殖場のシステムを成功させたいま、大濱さんは全国各地でリージョナルフィッシュの養殖場づくりに関わっている。養殖に関連して、これから取り組もうとしていることは何だろうか?

今、現役の技術者が引退すると「その技術は消えてしまう」ということが起きている。

「養殖技術が個人に依存している部分が大きいので、機械技術やAI技術などを活用して『誰もが同じレベルで養殖ができる仕組み』『新規で水産業に入りやすい、働きやすい仕組み』『人が少なくても安定して魚が生産できる仕組み』を考える必要があると感じています」。

「もうひとつは餌ですね。いま魚粉など餌が高くなっているので、代替タンパク質·代替魚油を探して、その餌でゲノム編集した魚の養殖を試していきたいと思っています」と新しい可能性への挑戦についても語る。

もともと釣りが好きだった大濱さんは、就職先として釣り具メーカーを考えていたこともあったという。それでもリージョナルフィッシュを選択したのは「自分の研究が“社会実装”できることにワクワクしたから」だ。

「自分の研究が社会の役に立てている、還元できる。自分たちが研究して育てた魚を、みんなに美味しいって言ってもらえることが嬉しくて、モチベーションになっていると感じています」

大濱光希さんの考える、魚のおいしい未来

「地魚」、その地域で食べられる魚をつくっていきたいですね。気候変動で魚が獲れなくなったり、漁師が少なくなったりする地域でも、スマート養殖の技術を活かして、養殖や魚で地域を盛り上げていきたい。リージョナルフィッシュは、社名(「地域の魚、地魚」という意味)の通り、国内の各地域に拠点をつくっています。僕らの品種改良技術や養殖技術が、日本の水産業が抱えている問題を解決する一助になると信じて、技術の向上に向けこれからも取り組んでいきます。

大濱光希

1995年生、大阪府大阪市出身。2020年近畿大学大学院水産増殖研究室にて修士課程修了後、会社設立と同時にリージョナルフィッシュ株式会社に参画。京都府宮津市での養殖場の立ち上げから運用までをリードした実績を持つ。現在は飼育系研究員として、養殖技術の研究・飼育試験等を中心に、魚類生産に関連する業務を幅広く担う。好きな魚料理はアジのなめろう&鯛茶漬け。